電子回路とは電気を用いてさまざまな信号処理や制御を行うために構成される回路のことで、私たちの身の回りのあらゆる機器に活用されています。たとえばスマートフォンやパソコンをはじめ、自動車や医療機器、家電など、多様な分野で欠かせない存在となっています。一見すると電気回路と混同されがちですが、電子回路は半導体素子などの能動部品を取り入れて信号増幅や制御を行うことが主な目的です。本記事では、まず電子回路と電気回路の違いを整理し、そのあとで代表的な種類や実際に回路を描く際の手順、そして便利な作図ツールとしてのEdrawMaxの特徴をご紹介します。

1.電子回路とは

1.1 定義

電子回路とは、トランジスタやダイオードなどの半導体素子、IC(集積回路)といった部品を中心に構成され、電圧や電流を制御・増幅・変換する目的で設計された回路のことを指します。具体的には、アナログ信号の増幅やスイッチング、デジタル信号の演算や処理、さらには通信や制御に関連する複雑な機能など、多岐にわたる役割を担っています。

1.2 使われる目的

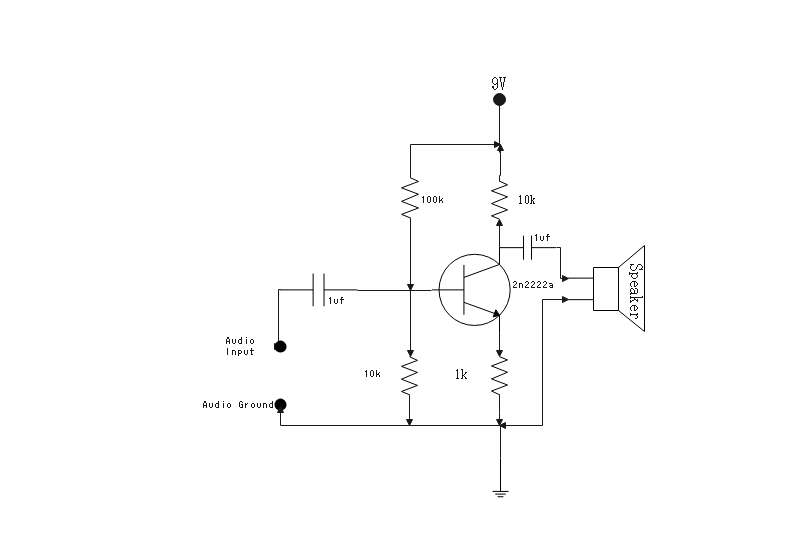

電子回路は比較的低電圧・低電流領域で、精密な信号制御や情報処理を行う分野で用いられます。スマートフォンのCPUやメモリ、オーディオアンプなど、緻密で高機能な制御を必要とする分野で活躍します。また、電子回路は信号処理や情報伝達のための増幅・変換を重視するのが特徴です。例えばオーディオアンプは、微小な音声信号を拡大してスピーカーを駆動する電子回路の代表例です。

1.3電気回路との違い

電気回路との違いを以下にまとめます。

|

項目 |

電子回路 |

電気回路 |

|

扱う電流・電圧 |

低電流・低電圧 |

高電流・高電圧 |

|

主な目的 |

信号処理や情報伝達のための増幅・変換を実施する回路。 |

大規模な機器や電力供給などに用いられる回路。 |

|

活用例 |

スマートフォンのCPUやメモリ、オーディオアンプなど、緻密で高機能な制御を必要とする分野 |

家屋内配線や電源装置などの分野 |

2.電子回路の種類

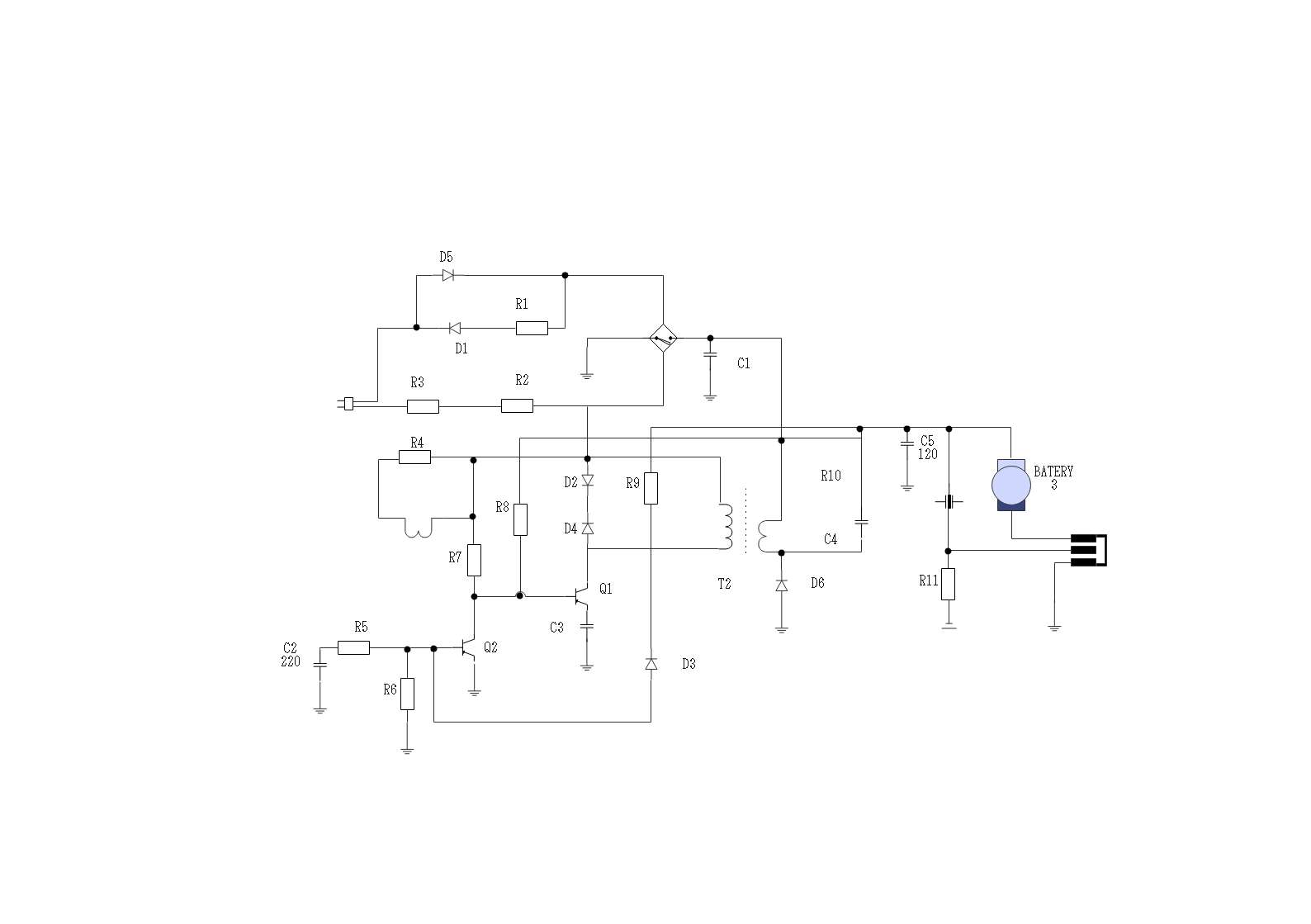

電子回路はその動作形態や処理する信号の種類によって、大きくアナログ回路、デジタル回路、そして両方を含む混合信号回路の3つに分類されます。ここでは、それぞれの回路がどのような役割を果たしているか、簡単な図例をイメージしながらご紹介します。

2.1 アナログ回路

アナログ回路は、連続的な値をとる電圧や電流を扱う回路です。たとえば、マイクから入力された音声信号を増幅するオーディオアンプ、温度センサーの微弱電圧を増幅してモニタリングする温度調整回路などが該当します。オペアンプを使用して小さな電圧差を大きく増幅する回路などが代表例です。入力信号が連続的に変化し、アンプやフィルタなどの段階を経て出力が得られるイメージです。

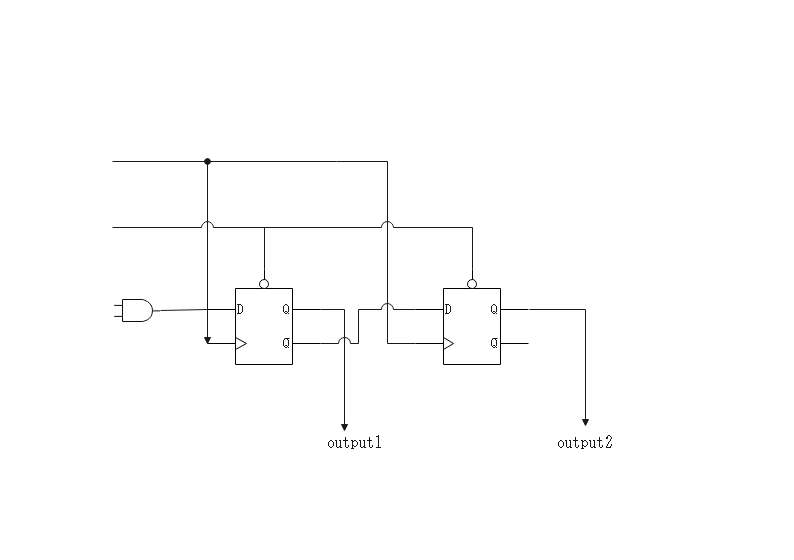

2.2 デジタル回路

デジタル回路は、『0』と『1』という離散的な信号レベルを扱う回路で、コンピュータやマイコン、論理ゲート、フリップフロップなどによって構成されます。論理演算を基本とし、演算結果によってスイッチングや信号処理を行うため、誤差やノイズに強いという特徴を持っています。マイコンやFPGA、LSIなどの内部は、多数の論理ゲートが集積されたデジタル回路の集合体です。ブロック図としてAND、OR、NOTゲートなどが組み合わさった形が作図されます。

2.3 複合信号回路

混合信号回路は、アナログとデジタルが同一基板やIC上で協調動作する回路です。たとえばA/DコンバータやD/Aコンバータを用い、マイクからのアナログ信号をデジタル信号化して処理し、最終的にスピーカー駆動のために再びアナログ信号に戻す、といったプロセスが挙げられます。今日のスマートフォンやIoT機器は、ほぼすべてといってよいほど混合信号回路を内蔵し、複数の機能を効率よく実現しています。

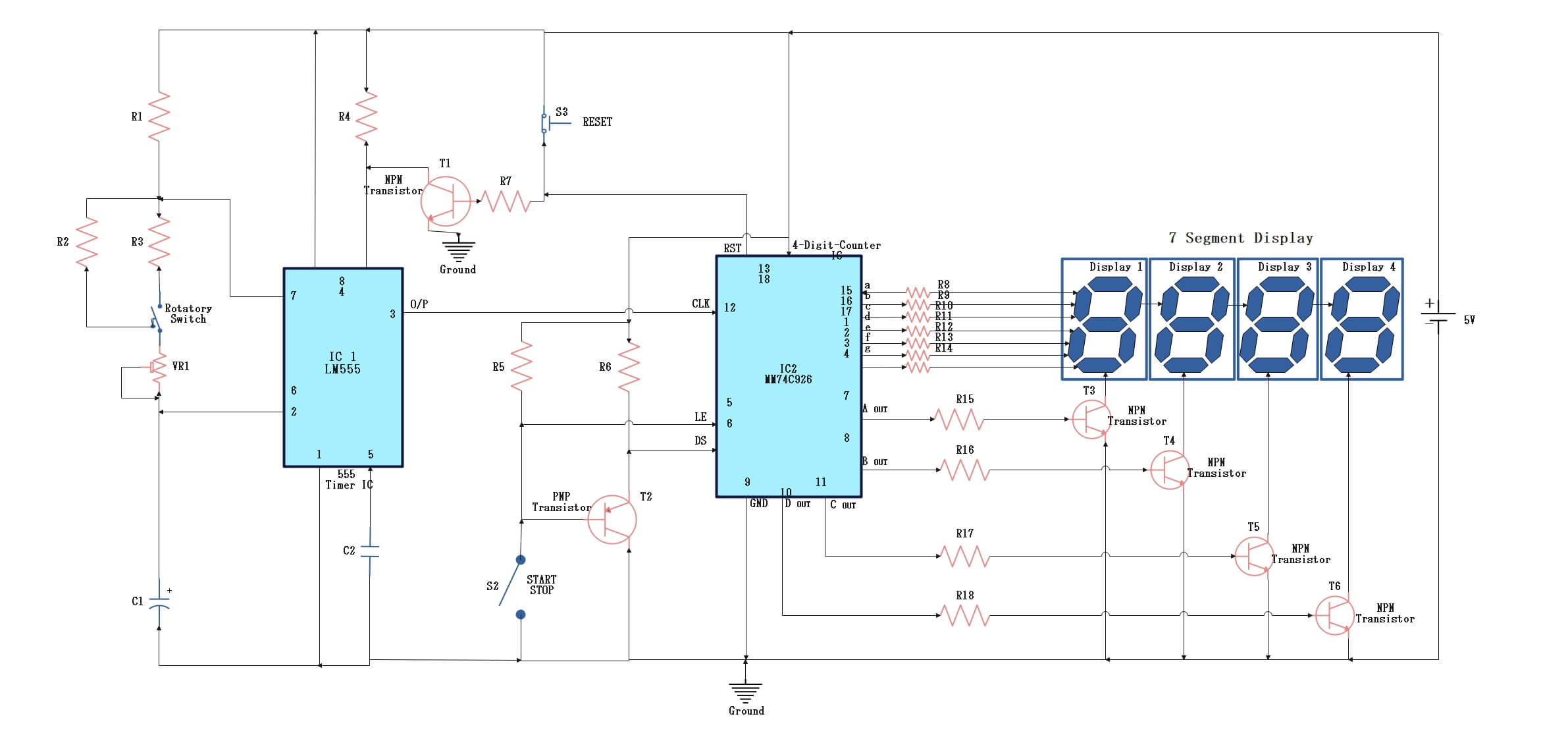

3. 電子回路の書き方

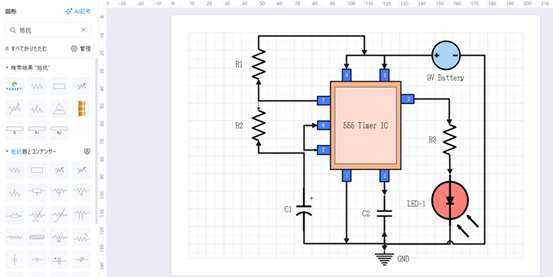

電子回路を設計・検討する際には、まず目的や仕様を定義し、回路に含まれる部品とその接続関係を示す「回路図」を作成します。ここでは、初心者でも取り組みやすい例として、555タイマーICを使ったLED点滅回路を題材に、EdrawMaxを活用した回路図作成の手順を簡単にご紹介します。

3.1 目的と基本動作の把握

まずはどんな動作を狙うかをはっきりさせます。555タイマーICは、パルス(一定周期でのオン・オフ信号)を生成するのに適したICで、LEDの点滅を簡単に実現できます。目的としては「LEDを一定間隔で点滅させる」というシンプルなものです。

また、必要な部品をリストアップします。実際に必要な部品は555タイマーIC、抵抗、コンデンサ、電源、LED、電流制限抵抗、そして接続用のジャンパ線などです。加えて、回路実装にはブレッドボードやプリント基板などを使用します。

3.2 EdrawMaxでのテンプレート選択

EdrawMaxを起動したら、電子回路のテンプレートを選択します。これにより、効率的に回路を作成することが可能です。

3.3 回路図作成

シンボルライブラリから「IC、抵抗、コンデンサ、LED」などのパーツを選び、ドラッグ&ドロップで配置します。次にそれぞれの部品を配線ツールを使って結線し、回路を完成させます。555タイマーICの各ピン(VCC、GND、TRIG、THRES、DIS、OUTなど)を間違えずに接続するのが重要なポイントです。R1とR2、Cを正しく組み合わせ、LEDには極性を間違えないように注意して配置します。

また、部品名や定数、動作電圧などを明記すると、回路図の読みやすさが格段に向上します。EdrawMaxでは文字ツールや注釈ツールが充実しているため、各抵抗やコンデンサの値、ICのピン名称を明示することをお勧めします。こうしたラベルがあると後々のトラブルシューティングも楽になります。

4. おすすめの回路図作成ツールEdrawMax

ここまでの例で使用したEdrawMaxは、電子回路図からフローチャート、ネットワーク図、建築レイアウトなど幅広い図面を作成できる統合型の作図ソフトです。電子回路図を作成する際に特におすすめしたい理由を、以下の3つにまとめました。

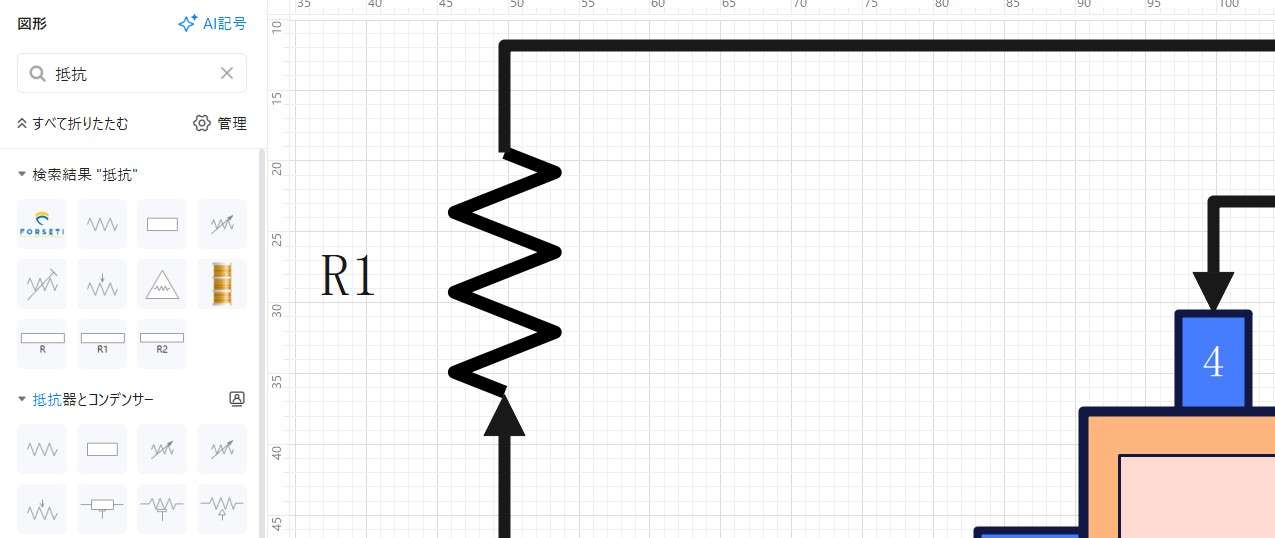

4.1豊富な電子回路素材

EdrawMaxには、抵抗、コンデンサ、トランジスタ、IC、ロジックゲートなど、標準的な回路記号が一通り備わっています。加えて、電源、センサー、コネクタなども多彩に用意されており、ドラッグ&ドロップだけで手軽に配置が可能です。初心者でも直感的に操作でき、効率よく回路図を描くことができます。

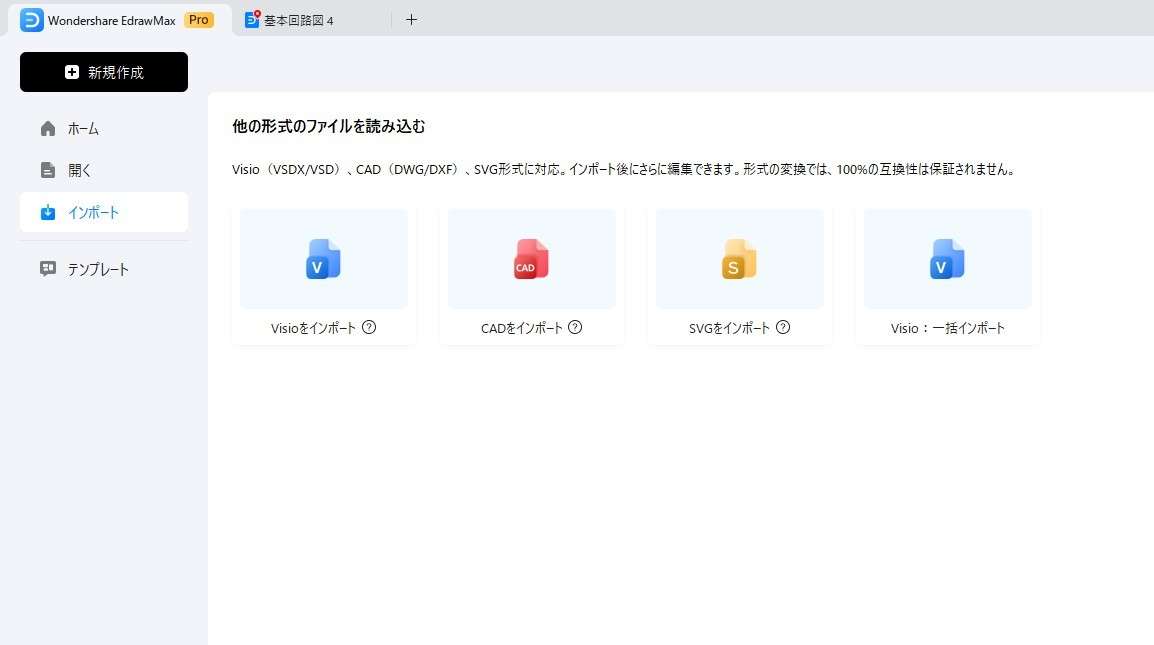

4.2交換性が高い(dwg、dxfファイルの導入に対応)

EdrawMaxは、他のCADソフトと互換性のあるファイル形式にも対応しており、dwgやdxfファイルをインポートして編集可能です。既存の図面を取り込んで再編集したり、逆にEdrawMaxで作成した回路図を他のCADソフトへエクスポートしたりと、さまざまな環境や用途に柔軟に対応できます。

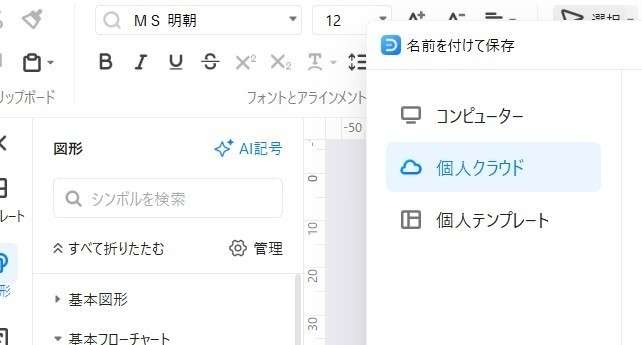

4.3バージョン管理

作成した回路図のバージョンを管理しやすいのも大きな利点です。プロジェクトごとに異なる回路のバリエーションを試してみたり、チームでコラボレーションする際にも、以前のバージョンと比較して変更点を把握しやすくなります。クラウド連携を利用することで、外出先からでも最新の回路図にアクセスできるなど、作業効率を大幅に向上させられるのがEdrawMaxの魅力です。

5. 電子回路図に関するFAQs

5.1 どこから描き始めればよいですか?

回路図は、電源部分から描き始めると整理しやすくなります。電源やGND、メインICなど中核となるブロックを最初に配置し、その周辺に抵抗やコンデンサ、入出力デバイスなどを配置していきます。

5.2 描いた回路図が正しいか確認するには?

回路シミュレーションソフトを使用したり、ブレッドボードで実際に組んでみるのがおすすめです。また、部品の接続先や極性、電源の向きなどを別の視点から再確認することも有効です。

5.3 電子回路図の記号にはどんな種類がありますか?

抵抗器、コンデンサ、インダクタといった受動素子の記号をはじめ、トランジスタやダイオード、IC、ゲートなどの能動素子の記号、スイッチやリレーなどの制御部品の記号などさまざまです。メーカーや国・地域によって若干違いがあるので、標準記号をまずは把握するとスムーズに理解できます。