仕事を含めたライフスタイルにおいて「自己分析」は欠かせないプロセスです。自分の強みや価値観、将来の方向性を客観的に把握することで、職業選びやキャリア形成に役立つ判断がしやすくなります。しかし「どうやって自己分析を進めればいいのか」「何から手をつければいいのか」と悩む人も多いでしょう。そこでおすすめなのが「マインドマップ」の活用です。自己分析の重要性や具体的な手順、を分かりやすく解説します。

1.自己分析とは?

自己分析とは、自分の性格・強み・弱み・価値観・興味関心など、内面的な特徴や経験を振り返り整理する作業のことです。就活や転職時においても最初に取り組むべきステップとして推奨されています。

自己分析を行う目的は大きく三つあります。まず第一に、「自分を客観的に理解する」こと。自分の長所や短所、好きなこと・嫌いなことを言語化することで、仕事とのマッチング精度が高まります。

第二に、「今後の道筋を明確にする」こと。将来どんな仕事をしたいのか、どのような生き方をしたいのかを考えるうえで、自己理解が深まれば目指す方向がはっきりしてきます。

第三に、「説得力ある自己PRを行う」ためです。自分の強みを具体的に伝える裏付けとして自己分析の結果が大いに役立ちます。

一方で注意点として、主観や希望的観測だけで判断しないことが挙げられます。理想と現実を混同すると、「合わない仕事を選びやすくなる」リスクがあるからです。それには過去を振り返るだけでなく、モチベーション曲線や他者の意見を取り入れる工夫が大切になります。自分の感覚だけでなく客観的な視点を加えることで、より実態に即した自己分析ができるようになるでしょう。

2.マインドマップとは?なぜ自己分析に使うのか?

マインドマップとは、中心にテーマを置き、そこから放射状に関連するキーワードやアイデアを展開していく思考法・可視化手法です。1970年代にトニー・ブザンが提唱して以来、発想力を高める手段として広く認知されてきました。ビジネスパーソンが企画会議やブレストで使うだけでなく、学生の学習ノートやスケジュール管理など、多岐にわたる分野で活用されています。

自己分析でマインドマップを用いる利点は、主に次の三つです。第一に「頭の中の整理がしやすい」こと。自分の経験や価値観を断片的に思い浮かべていたものを、一枚の図にまとめることで視覚的に捉えやすくなります。第二に「新たなつながりに気づきやすい」こと。たとえば「大学時代の学習内容」と「趣味で学んだスキル」が、実は共通する興味関心をベースにしているといった発見があるかもしれません。第三に「発想や情報の抜け漏れを防ぐ」こと。枝葉をどんどん追加する手法なので、思いついたことを一気に書き出すには最適です。

また、自分史やモチベーショングラフを作る際にまずは自由に考えを書き出してみてください。マインドマップはまさに「自由に書き出す」行程にうってつけで、そこから関連づけを行うことで、自分の内面や過去の経験を深く掘り下げられる点が特徴です。自己分析を進めるとき、「文字だけの箇条書きでは途中で整理しきれない」「頭の中がごちゃごちゃになりやすい」という人ほど、マインドマップの恩恵を強く感じられるでしょう。

3.マインドマップで自己分析をする手順

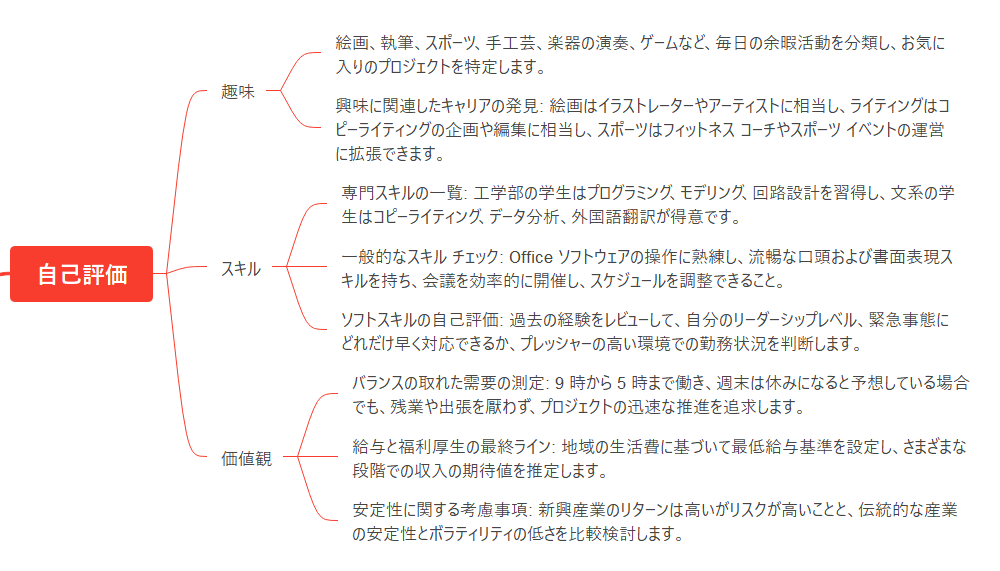

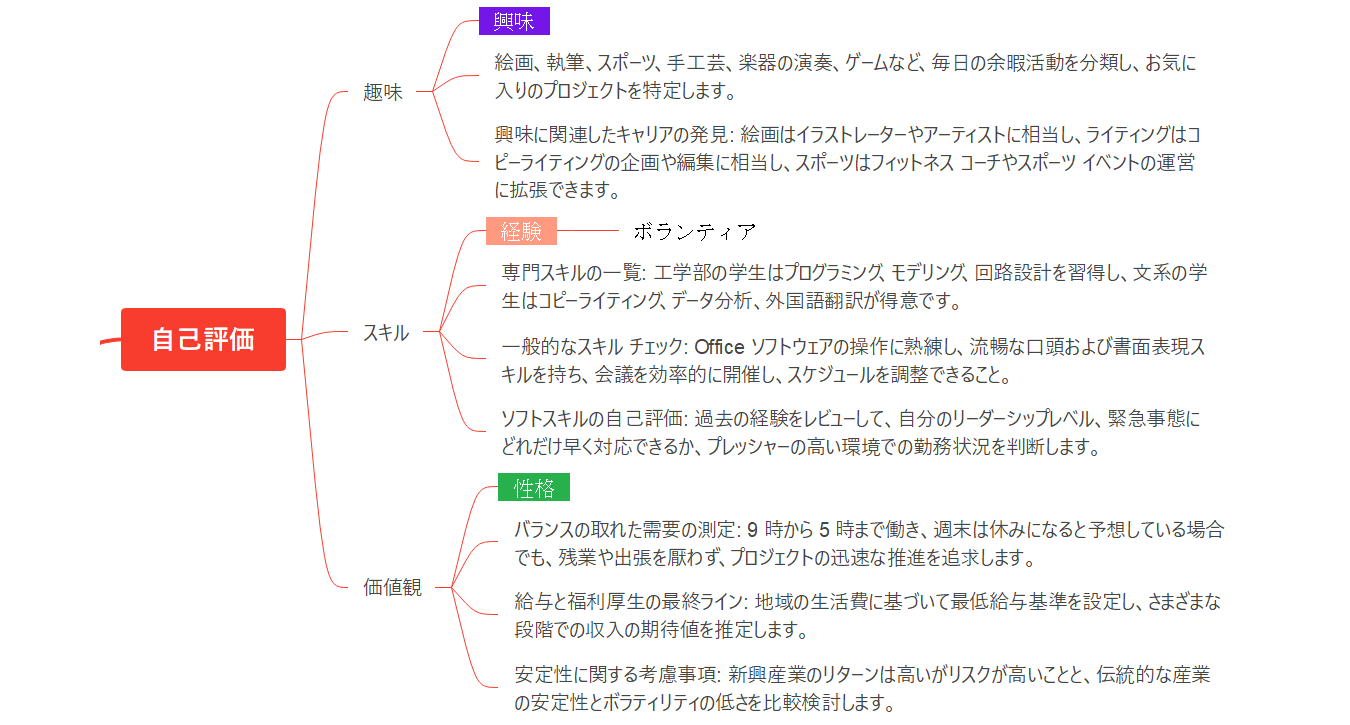

Step1 分析の切り口を決める

自己分析には多様な切り口があります。「自分史を作る」「人生の転機を振り返る」「モチベーショングラフを描く」などの方法がありますが、マインドマップを使う場合も、まずは“どんな観点で掘り下げたいか”を整理しましょう。たとえば下記のような項目を考慮すると、書きやすくなります。

- 経験面:学生時代の学び・アルバイト・サークル、社会人になってからの職務経歴など

- 成果・エピソード:特に達成感や充実感を得た出来事、失敗から得た学び

- 性格・人間性:自分の強み・弱み、周囲から指摘される特徴

- 興味・価値観:仕事観、人生観、譲れない条件、夢や目標

- スキル・知識:業務上の専門スキル、趣味で培ったノウハウ

こうした複数の視点を準備しておくと、後ほどマインドマップの枝を増やしていく際に迷いが少なくなり、抜け漏れも防ぎやすくなります。

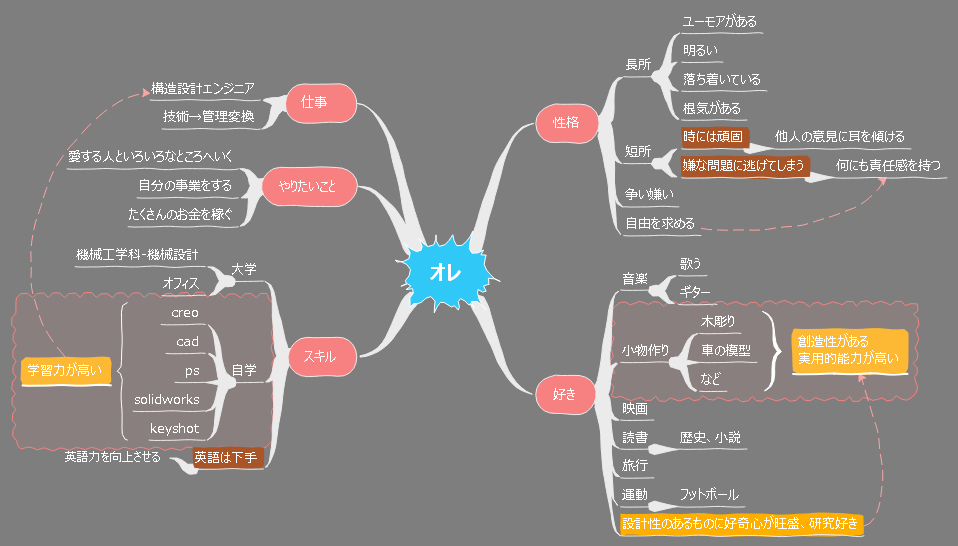

<自己分析の例>

Step2 中心テーマを書く

マインドマップの中心には、「自己分析」「将来のキャリア」「自分の強み探し」のような主題を書くのが一般的です。ここをはっきり決めておくと、思考が逸れにくくなり、後で見返したときにも「そもそも何を分析していたのか」が一目でわかります。紙に書いてもよいですが、最初から専用ツールを使うと修正が容易なので、最終的なアウトプットが整理された状態になりやすいでしょう。

Step3 分岐を広げて情報を出す

中心テーマから放射状に枝を伸ばし、それぞれに「経験」「性格」「興味」「スキル」などのラベルをつけていきます。たとえば「経験」なら、学生時代・社会人時代・ボランティア活動・海外留学など、思いつく限りの出来事を並べてみましょう。「性格」なら、ポジティブな面だけでなく、ややネガティブに思える面も書くことが大切です。エス・エージェントのコラムでも指摘されているように、自分の弱みや課題まで洗い出すことで、対策や成長の糸口が見つかるからです。

この段階では質より量を重視してください。後からいくらでも整理できるので、まずは自分の頭に浮かぶものをどんどん書き込んでいきます。「いつの時期に何を経験し、そのときどんな感情・モチベーションだったか」を書いていくのも有効な手です。

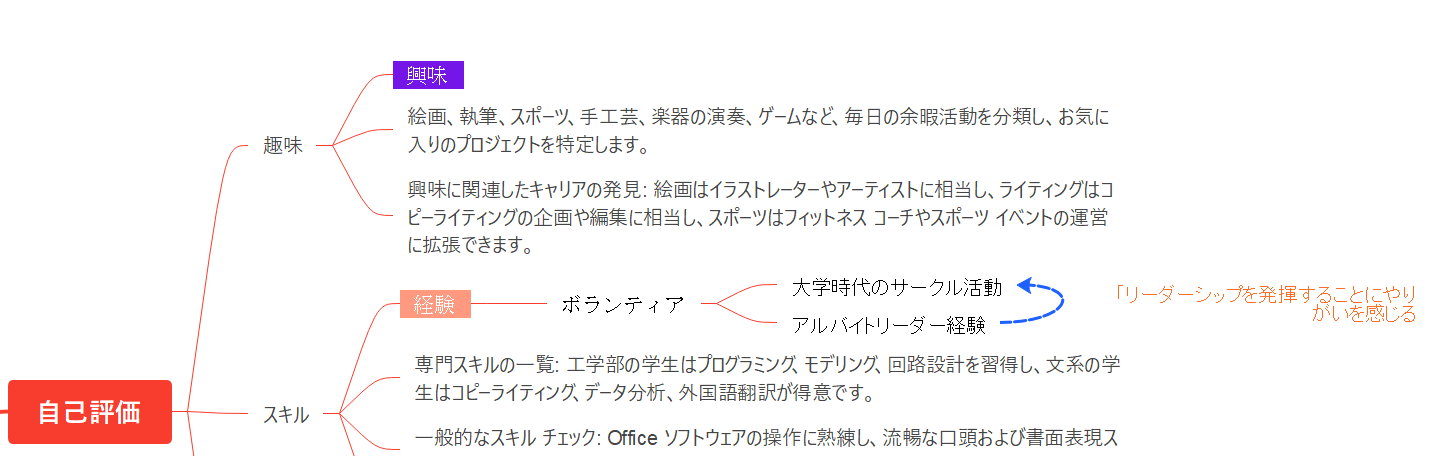

Step4 関連性を見出し、線で結ぶ

枝が増えてきたら、横同士の関連づけを行いましょう。たとえば「大学時代のサークル活動」と「アルバイトリーダー経験」に共通点があると感じたら、矢印や線で結びます。それぞれの経験から得られたスキルや価値観が似ているかもしれません。こうした共通点を可視化することで、「人をまとめる役割が得意」「リーダーシップを発揮することにやりがいを感じる」などの軸が見えてくる場合があります。

また、意外な関連性に気づくことも。たとえば「趣味で続けている創作活動」と「職場での資料作成」の間に共通点があり、じつは「コツコツとアイデアを形にしていく作業が好きだった」という発見があるかもしれません。マインドマップは、このような新たな気づきを促してくれる点が大きな利点です。

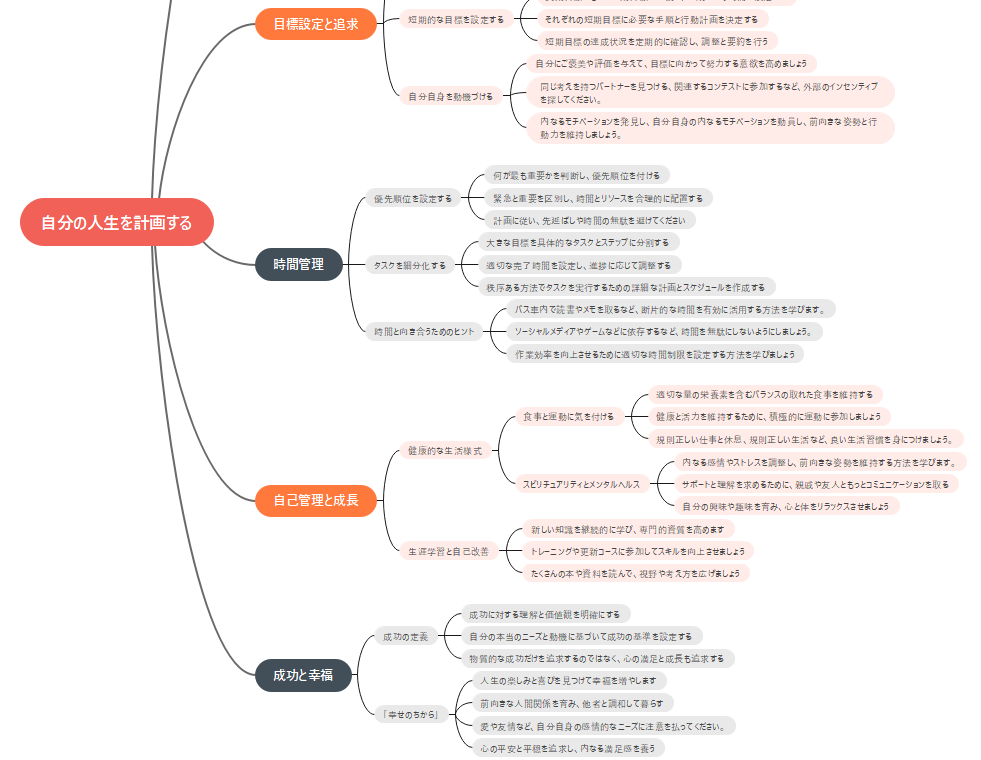

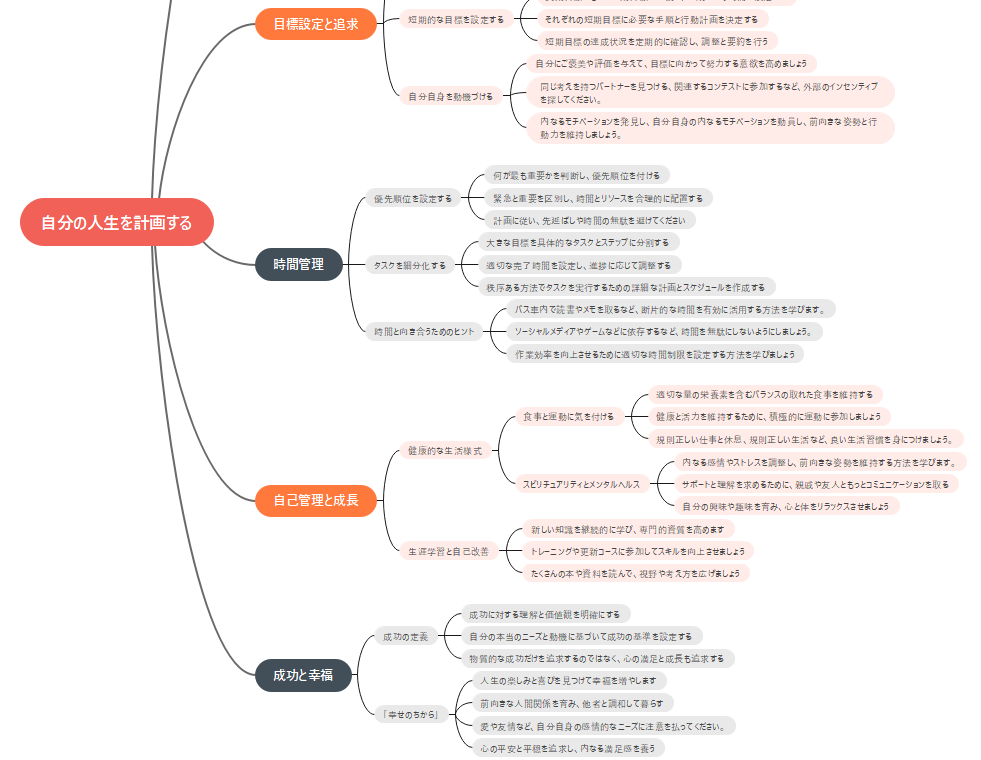

Step5 結論(方向性)をまとめる

マインドマップで自己分析を進めたら、最終的に「自分はどんな職業・会社に向いているのか」「どのような働き方が理想なのか」を考えてみましょう。自分史やモチベーショングラフで得た気づきをもとに、具体的な仕事や業界に当てはめてみると現実味が増します。たとえば「人とコミュニケーションしながら課題を解決する場面にやりがいを感じているなら、営業やコンサル、企画職が合うかもしれない」などのヒントが見つかるでしょう。

結論をまとめる際には、「自分が大切にしたい価値観」や「興味がある分野」「得意を活かせそうな業種」を再確認します。これらを紙の端やマインドマップの中央付近に追記する形で可視化すると、一目で方向性が分かりやすくなります。

4.自己分析のためのマインドマップツール

マインドマップは紙とペンだけでも作成可能ですが、より効率よく整理したい場合は、操作性と視覚効果に優れたデジタルツールを使うと便利です。なかでもEdrawMindは、初心者でも直感的に扱えるインターフェースや豊富なテンプレートが用意されており、きれいなマインドマップを短時間で作りやすいのが魅力です。

<豊富なテンプレート>

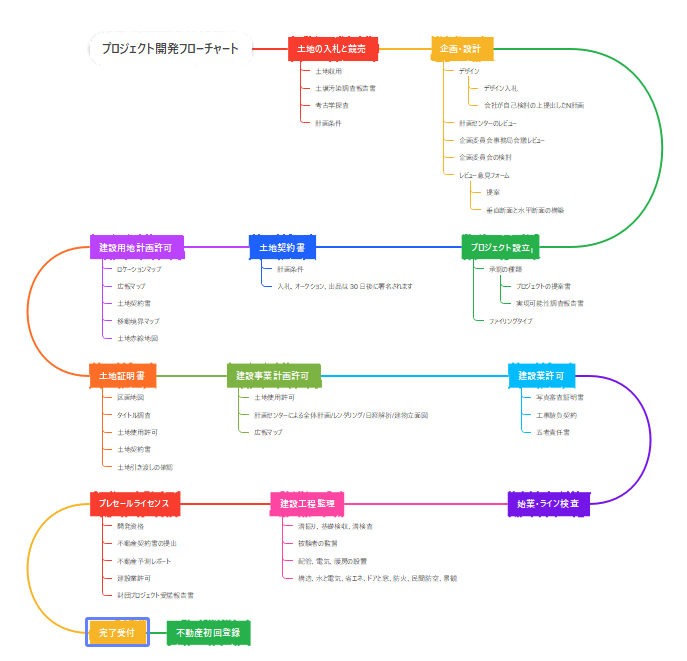

たとえば枝の追加・削除、色分け、アイコン挿入などがワンクリックでできるため、自己分析で取り扱う情報量が多くなっても混乱しにくくなります。さらに、クラウド同期機能によって、外出先からでも続きの作業が可能。過去のバージョンとの比較がしやすいので、自己分析を段階的に更新したいときにも重宝するでしょう。

<枝の追加・色分けなどの例>

マインドマップは構造がどんどん拡張するため、後から修正が必要になるケースも少なくありません。EdrawMindなら、ブランチ(枝)のドラッグ&ドロップで階層や順序の変更が簡単にできるので、アイデアを追加しやすく、自分が見やすいレイアウトに常に再編成できます。紙ベースで作ると煩雑になりがちな自己分析をスムーズに進めたい方には、ぜひおすすめのツールです。

5.FAQs

5.1 マインドマップ以外の自己分析方法はありますか?

もちろんあります。たとえば、自分史を文章形式で書く、モチベーショングラフを描く、過去の経験を一枚のシートにまとめるなど、多彩な手段が存在します。マインドマップはあくまで手段の一つですので、自分に合った方法を選ぶ、あるいは複数組み合わせるなど柔軟にアレンジするのがベストです。

5.2 マインドマップを作成する際、どのように深掘りすれば良いですか?

まずは「制限なく書き出す」ことを意識し、中心テーマに関連するキーワードやエピソードを幅広く並べましょう。ある程度情報が出揃ったら、「なぜそう感じるのか」「それによって何を得たのか」と問いかけてみてください。さらに、他の枝と関連しそうな部分を線でつなげてみると、新しい発見や共通点が浮かび上がります。EdrawMindのように修正や追記が簡単なツールであれば、後から切り口を増やしたり、深めたいトピックを強調したりしやすいので、「気づいたタイミングですぐ書き込む」ことがコツです。