作業フローを明確にすることは、業務を効率よく進めるために欠かせません。特にチームや部門をまたぐ業務では、手順が曖昧だとミスや手戻りが発生しやすくなります。そんな時に役立つのが「作業フロー」の可視化です。 本記事では、作業フローの基本から作成手順、実際の事例までを初心者にもわかりやすく解説します。

1.作業フローとは?

作業フローとは、業務や作業の手順を図や表で視覚的に示し、全体像を直感的に把握できるようにしたものです。

一般的にはフローチャート形式で描かれ、各工程のつながりや担当者の役割を一目で理解できる点が特長です。類義語として「ワークフロー図」や「業務フロー図」もあり、いずれも業務の流れを視覚化することを目的としています。また、作業ごとに担当部門を分けて表現できる「スイムレーン図」も、作業フローと密接な関係にある図法の一つです。

これらを業務の特性に応じて使い分けることで、プロセスの構造をより明確にし、組織全体の効率的な運用につなげることができます。

2.作業フローを活用する目的

作業フローを活用する最大の目的は、業務の可視化を通じて作業手順を明確にし、関係者間の認識のズレや誤解を未然に防ぐことにあります。

特に複数人が関わるチーム業務では、どの工程を誰が担当し、どのタイミングで次のアクションに移るのかを図で明示することで、無駄な確認作業や手戻りのリスクを大幅に減らせます。また、作業フローを文書化しておけば、新人教育や社内マニュアルとしても活用でき、業務の標準化や品質の一貫性向上にも寄与します。さらに、改善点の発見にもつながるため、継続的な業務改善を支援するツールとしても有効です。

3.作業フローの要素と作成する時の注意点

作業フローを作成する際には、いくつかの基本要素を押さえておくことが極めて重要です。まず「開始点」と「終了点」をはっきりさせ、その間に行うべき作業手順を論理的な順番で整理していきます。各工程には、実際の担当者名、利用するツール、必要な入力情報と出力結果などを盛り込むことで、実際の運用した際に精度の高い図ができます。

さらに、作業中に条件分岐が発生する場合には「判断ポイント」を設け、適切な記号で分岐の内容を明示しましょう。どの条件が満たされたときに、どの処理に進むのかが一目で分かる構成にすることが、ミスの防止や作業の迅速化につながります。関係者が多数存在するプロセスでは、「スイムレーン」を積極的に活用し、担当者別や部署別に作業の分担を可視化することで、全体の流れが把握しやすくなります。

作成時の注意点としては、過剰な情報を詰め込まないことが挙げられます。図はあくまで見やすく、誰が見てもすぐ理解できることが前提です。複雑な処理やイレギュラーな例外については、別途補足資料を設けるのが効果的です。また、作成後には必ず現場の実務担当者と共有し、実際の運用で支障がないか確認を行い、必要に応じて内容を修正・更新することが、実用性の高い作業フロー図を作成するためのカギとなります。

4.作業フローの書き方

作業フローを効果的に作成するためには、目的を明確にしたうえで、業務の実態に沿った具体的な手順を整理する必要があります。ここでは、EdrawMaxというツールを活用し、ステップバイステップで作成方法を解説します。

ステップ1:目的を明確にする

作業フローを作成する目的を明確にします。たとえば「新人向けに業務手順を共有したい」「業務改善の課題を洗い出したい」など、何のためにフローを描くのかを決めておくことで、図の構成も自然と定まってきます。

ステップ2:業務手順を洗い出す

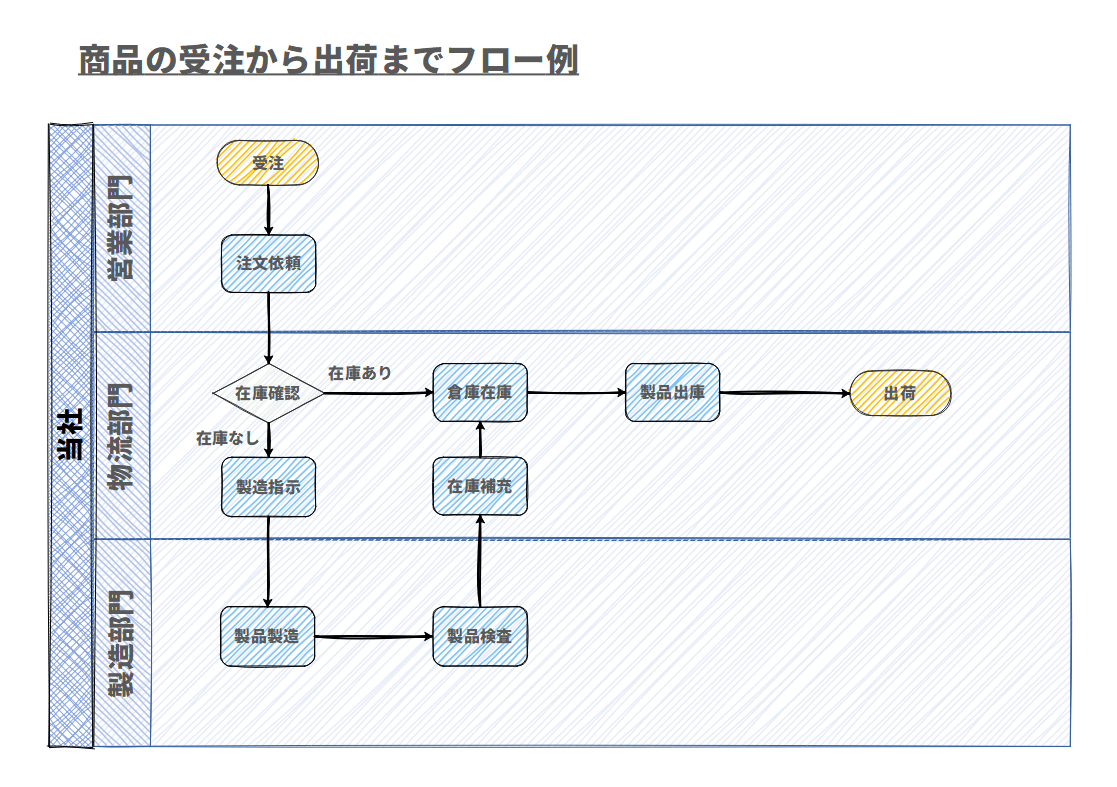

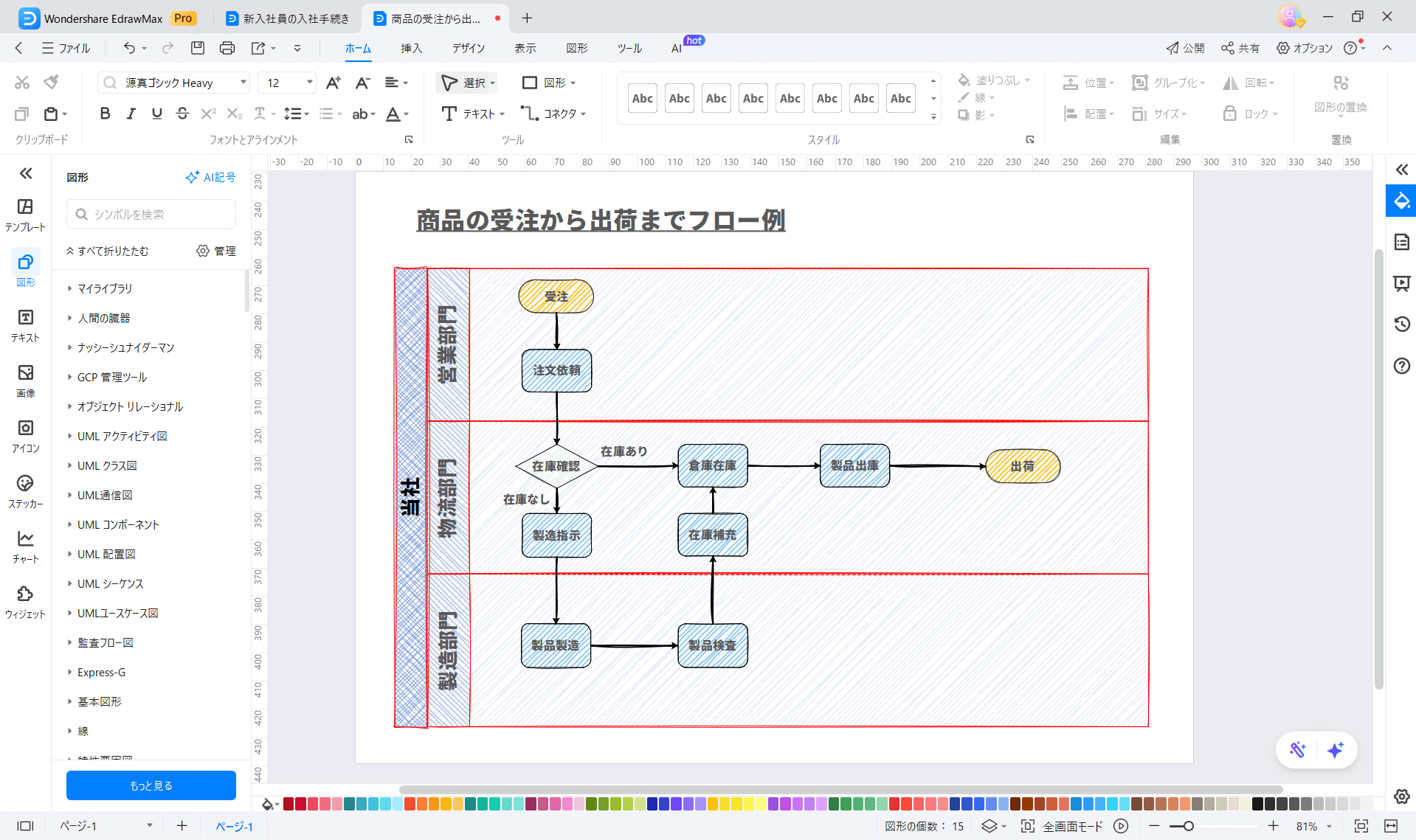

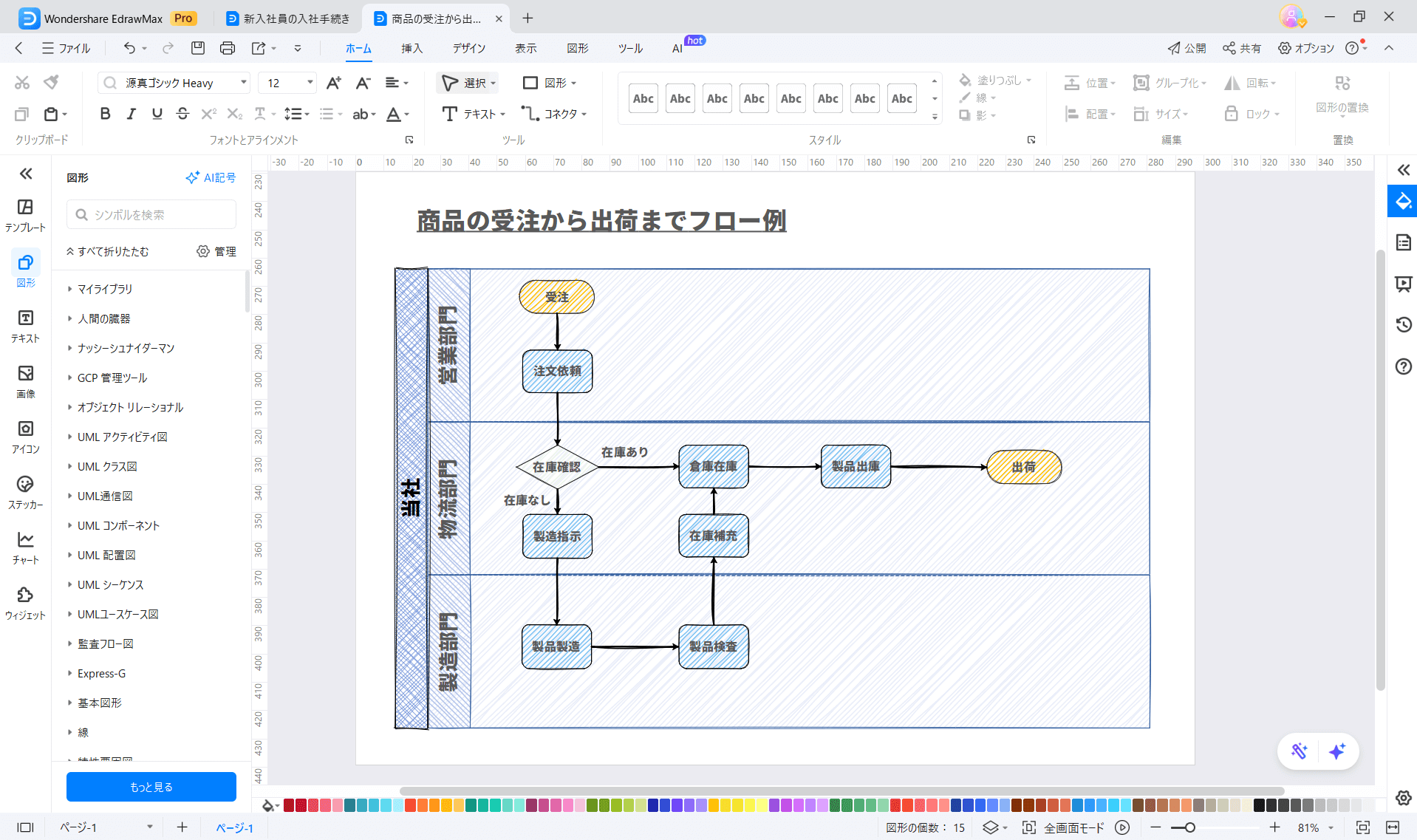

対象となる業務の一連の流れを洗い出します。ここでは「商品の受注から出荷まで」を例に考え、受注確認、在庫確認、出荷指示、配送手配、出荷完了といった工程をリストアップします。各工程の担当者、使用ツール、必要な書類なども合わせて整理します。

ステップ3:EdrawMaxで基本形を作成

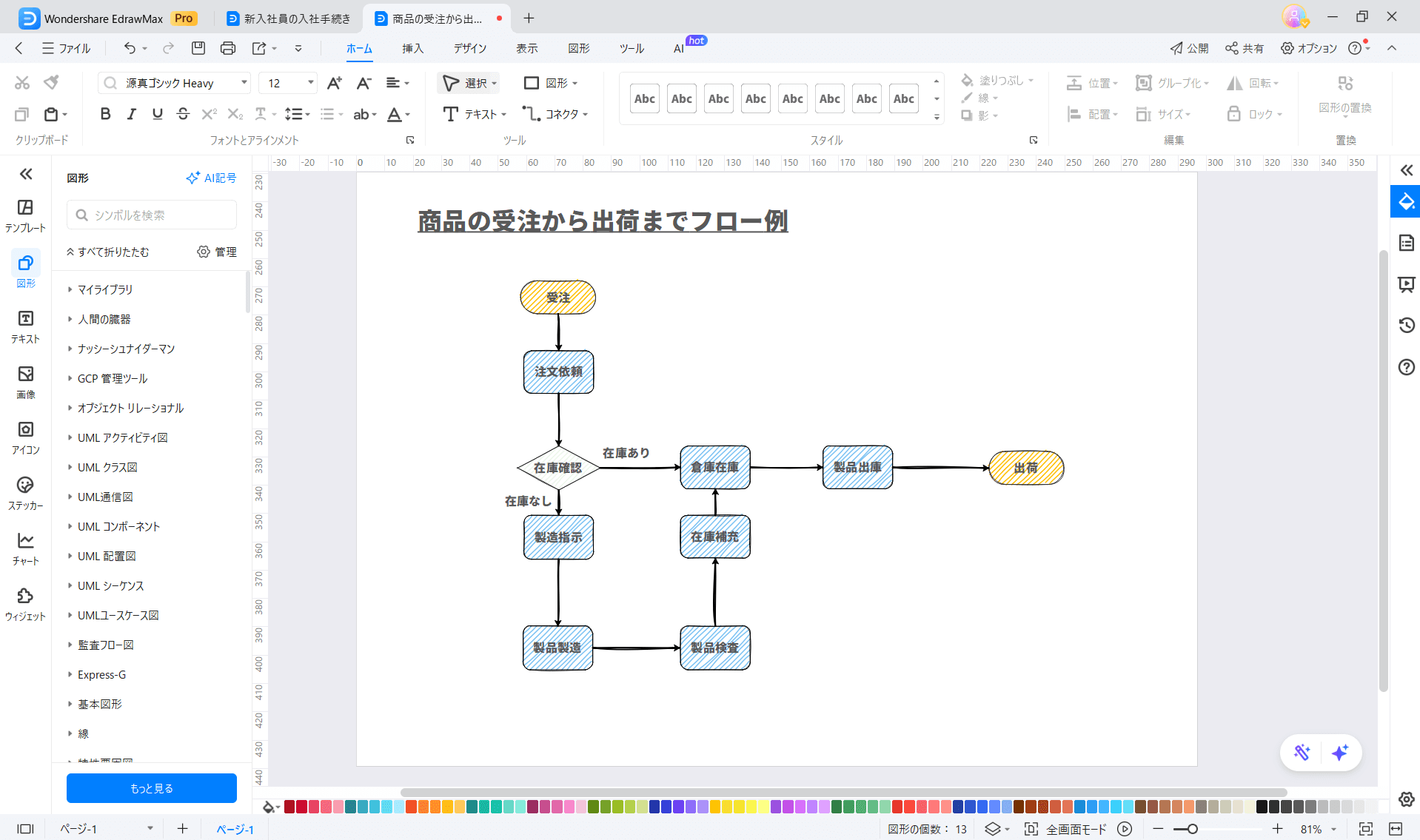

EdrawMaxを起動し、フローチャートテンプレートを選択します。開始点として「受注」を配置し、順に各作業を四角形のプロセスボックスで表現します。条件分岐がある場合は、ダイヤモンド型の判断記号を使い、「在庫あり/なし」などの分岐を示します。各プロセスを矢印でつなぎ、流れを明示します。

ステップ4:スイムレーンで役割を分ける

関係部署が複数ある場合は、「スイムレーン」機能を使って部門別に工程を分けて配置します。たとえば「営業部門」「在庫管理部門」「物流部門」など、部署ごとにレーンを分けることで、誰が何をしているかが明確になります。

ステップ5:図の精度を高める

各プロセスに必要な入力情報(例:受注データ)、出力情報(例:出荷伝票)を記入し、図の完成度を高めます。また、ミスが起きやすい箇所には注釈を加えることで、注意喚起の効果も期待できます。

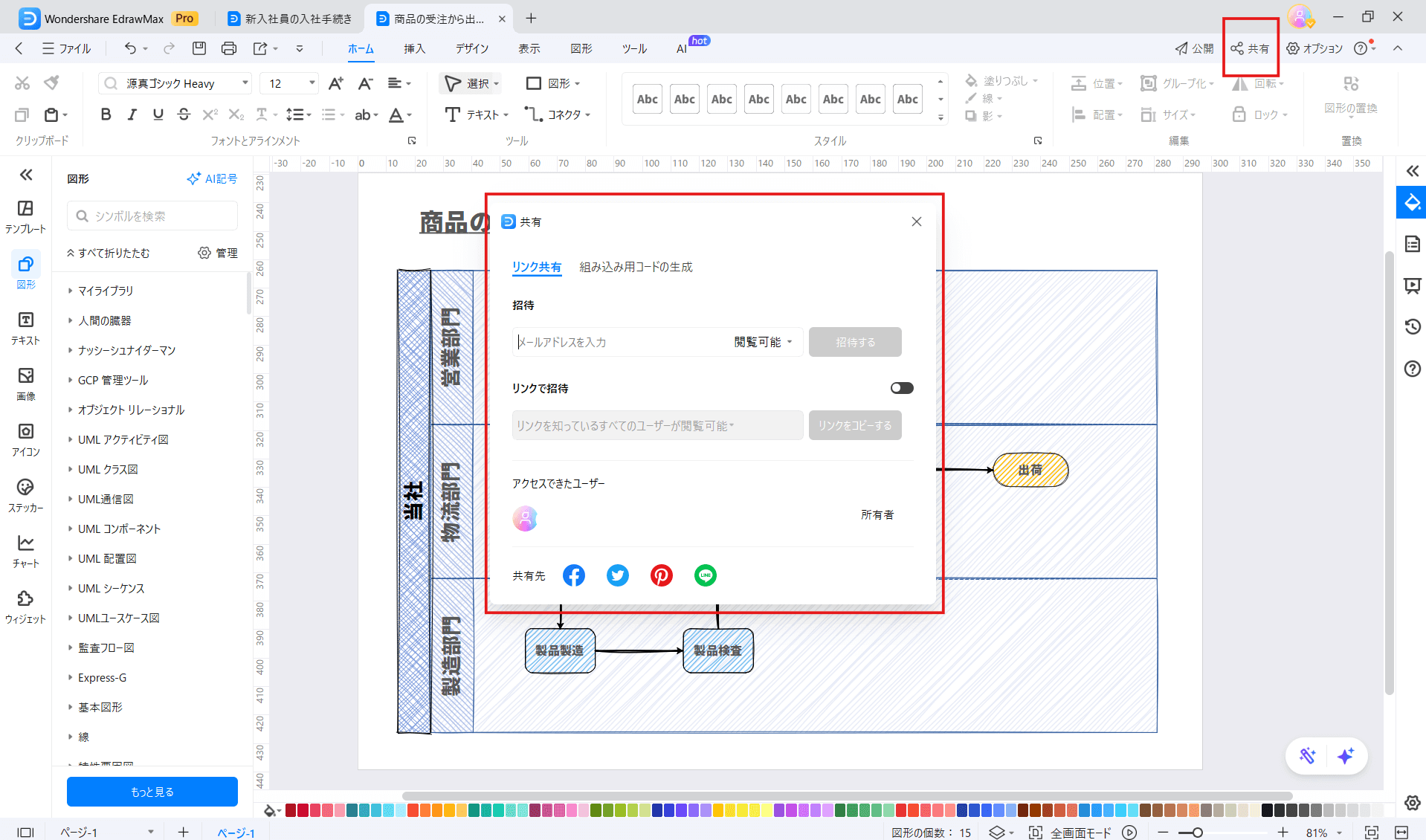

ステップ6:共有と改善

完成した作業フローはチーム全体で共有し、実務に沿っているか確認します。実際に運用してみて発覚した課題や改善点があれば、定期的にフローを見直すことも重要です。EdrawMaxは修正も簡単に行えるため、継続的な業務改善に役立ちます。

このようにEdrawMaxを活用することで、視覚的に分かりやすく、実用性の高い作業フロー図を誰でも簡単に作成することが可能になります。

5.作業フローを活用する事例5選

作業フローはさまざまな業務で使用されており、その効果は業務の可視化だけでなく、改善や効率化にもつながります。ここでは、実際に使われている代表的な5つの事例を紹介します。

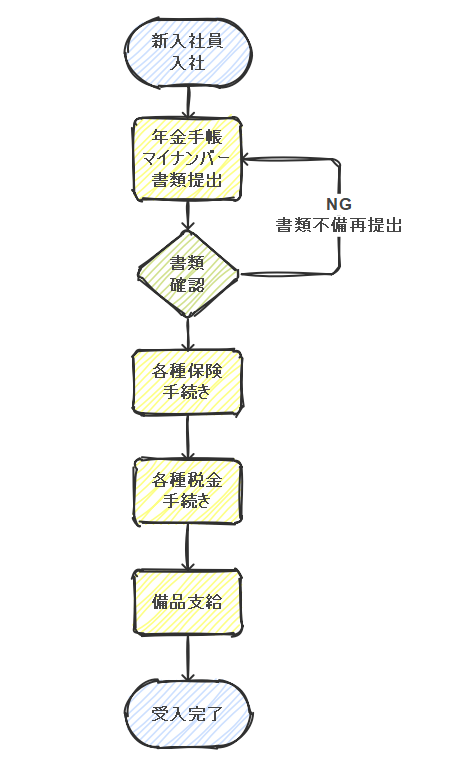

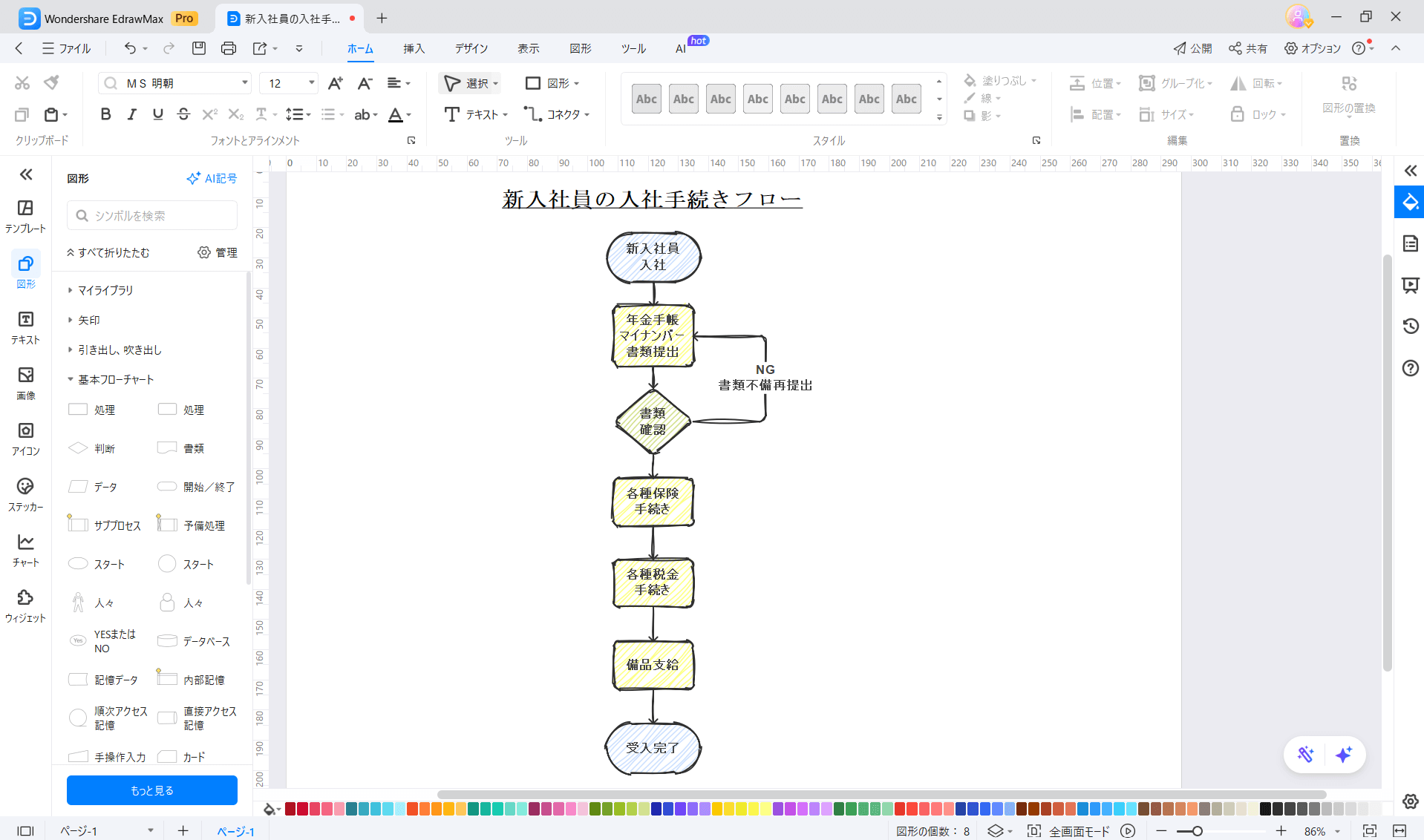

5.1 新入社員の入社手続きフロー

入社書類の提出から備品の受け渡し、アカウントの発行、研修スケジュールの確認までを一連の流れとして整理。人事担当と各部署の連携を円滑にします。

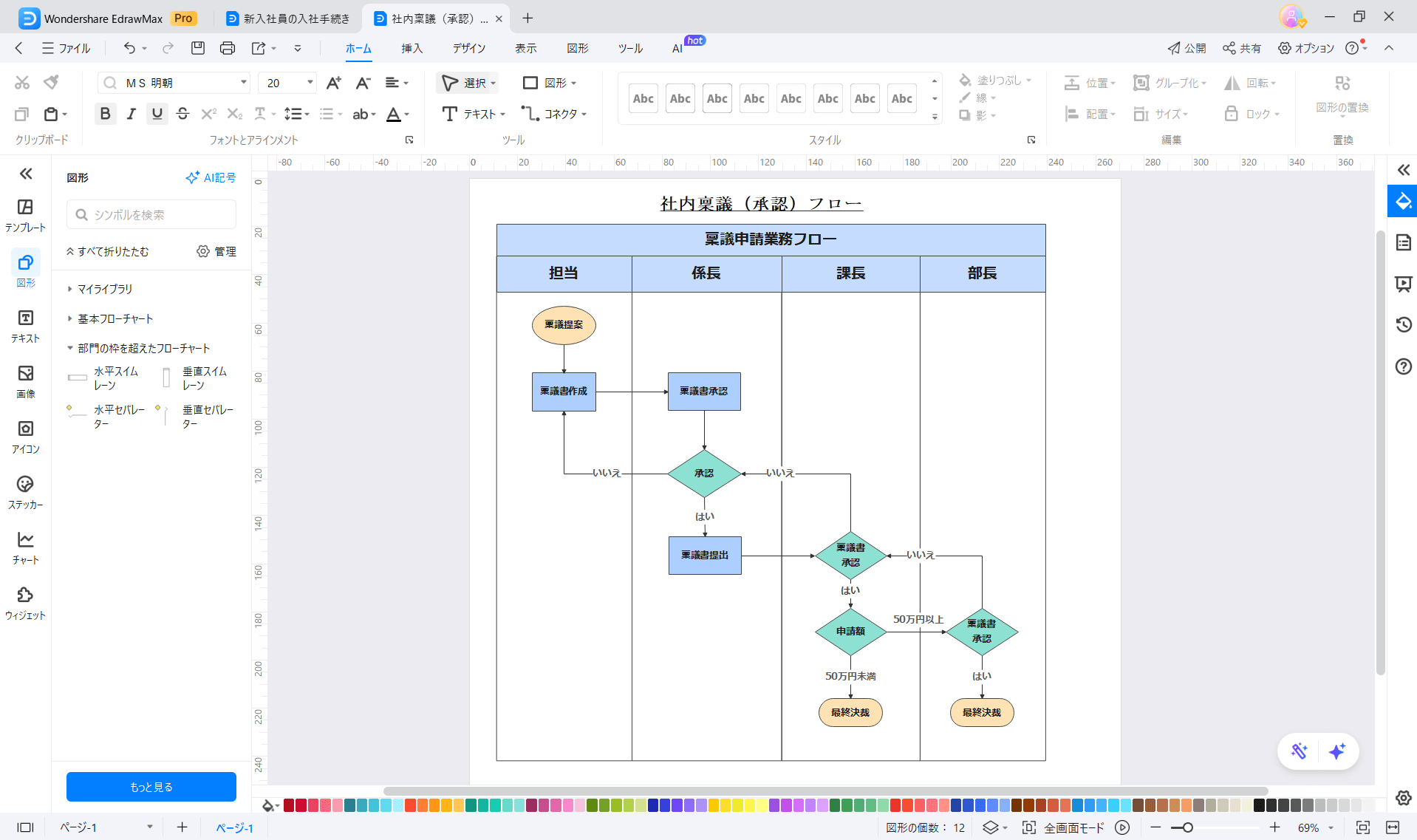

5.2 社内稟議(承認)フロー

申請から承認、最終決裁までのステップを明示。誰がいつ、どのように承認を行うのかを可視化することで、稟議の停滞を防ぎます。

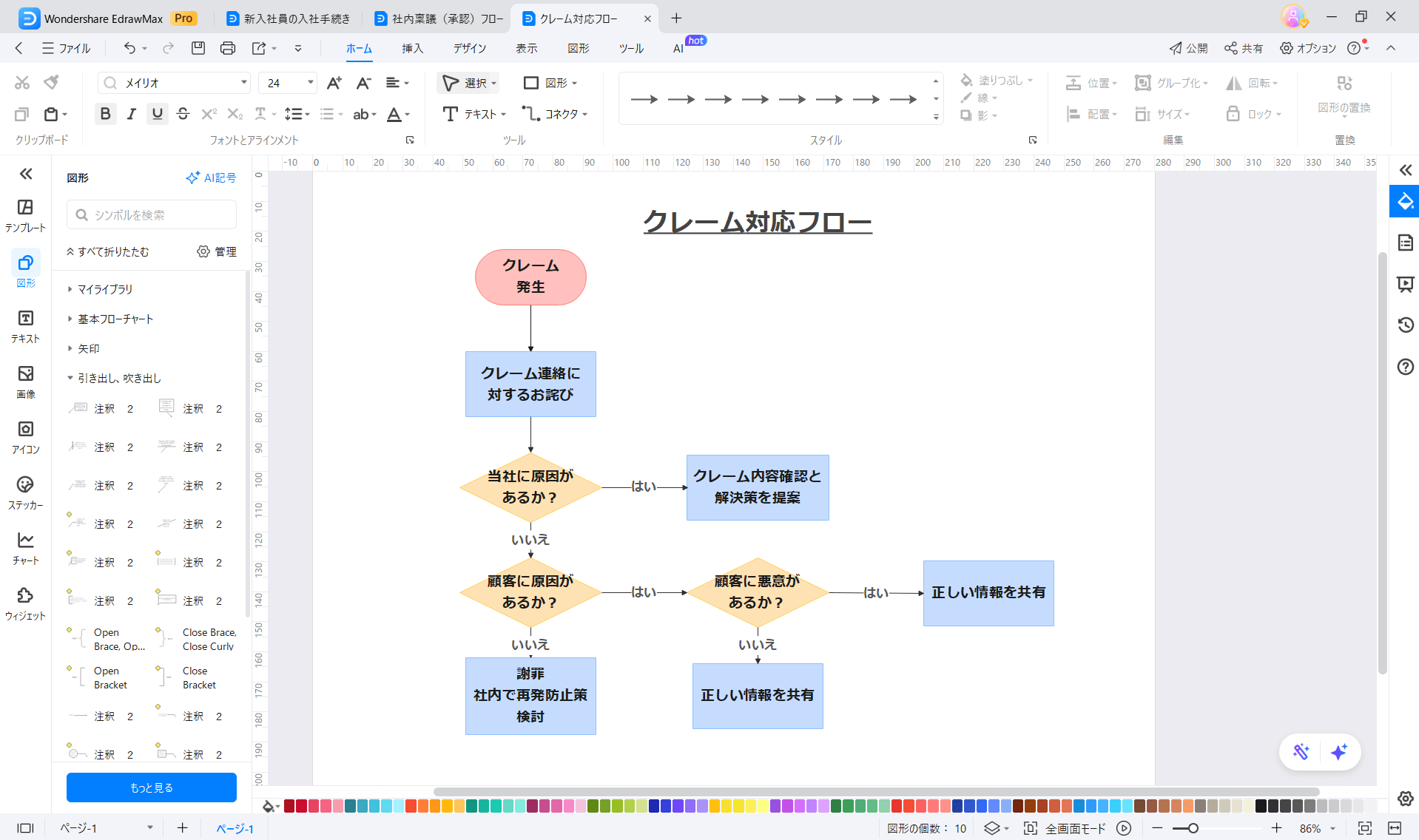

5.3 クレーム対応フロー

顧客からの問い合わせ受付、担当部署への連絡、対応結果の報告といったプロセスを整理。対応漏れや情報伝達ミスの防止に役立ちます。

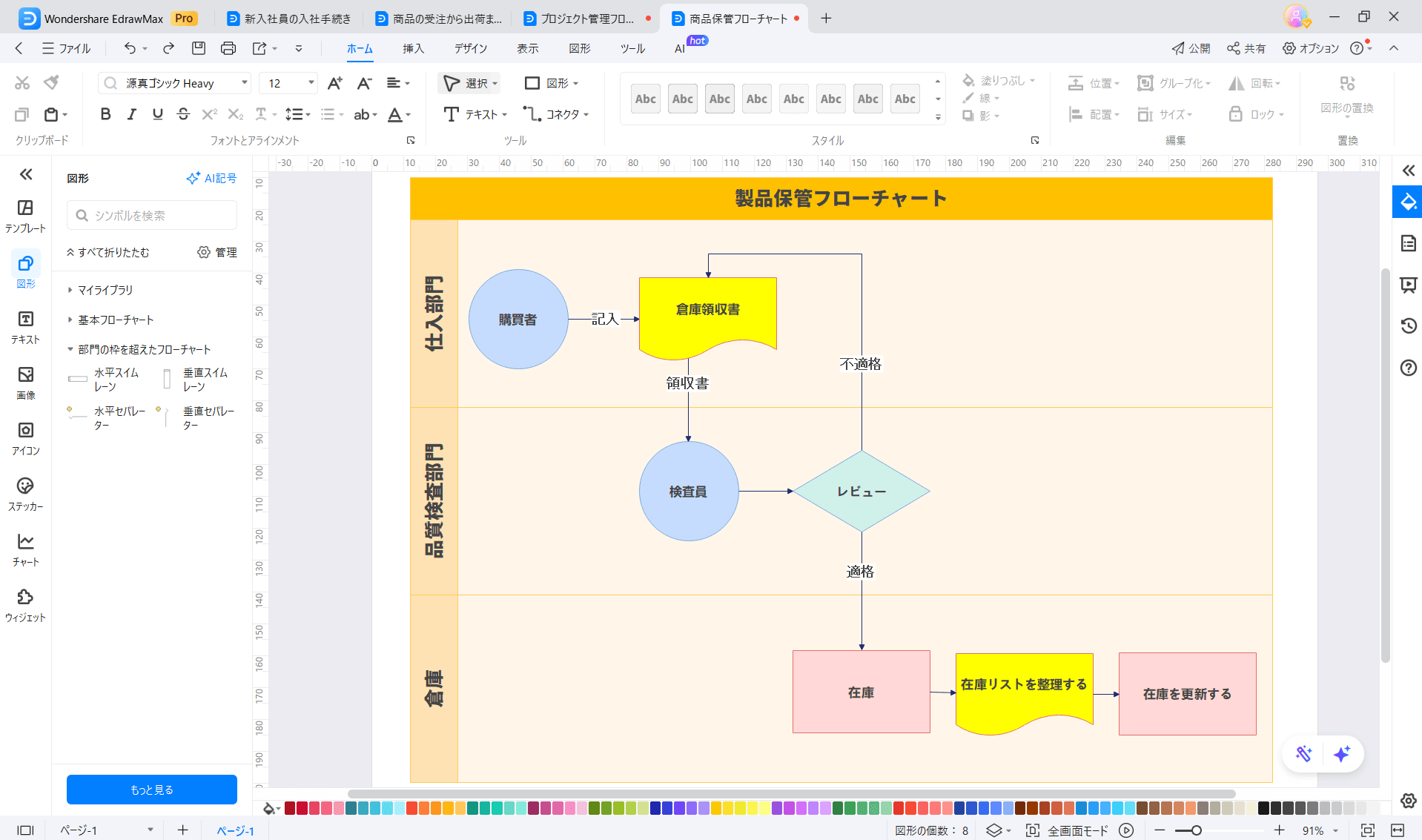

5.4 商品保管フロー

入庫処理から棚卸、在庫管理までを可視化し、物流部門の業務効率を向上させます。EdrawMaxのテンプレートを使えば簡単に作成可能です。

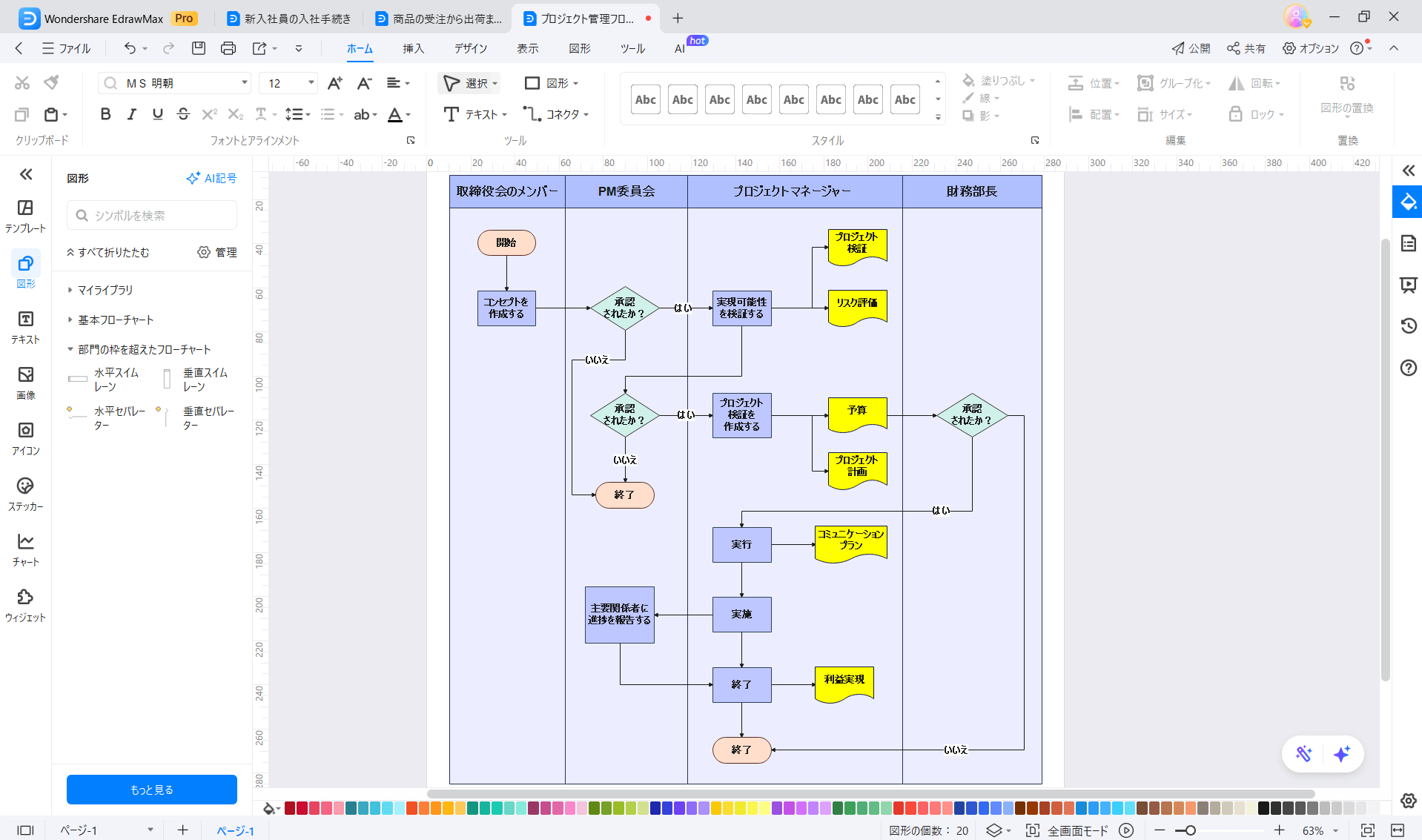

5.5 プロジェクト管理フロー

企画から実行、評価までの各フェーズを構造的に整理。チーム全体の進捗状況を把握しやすくなり、プロジェクト成功に導きます。

まとめ

作業フローは、業務の手順を視覚的に整理し、誰もが理解しやすい形で共有できる強力なツールです。フローチャートやスイムレーン図などの図解手法を活用することで、業務の無駄や課題を発見しやすくなり、改善のきっかけになります。

EdrawMaxのような作図ツールを使えば、専門知識がなくても簡単に作業フローを作成できるため、業務の標準化や効率化を目指す企業にとって非常に有用です。今回紹介した内容を参考に、ぜひ自社の業務にも活用してみてください。

EdrawMaxは無料体験版があるので是非試してください。