部門毎にまたがる業務を効率的に行いたいとき、またその具体的な業務を外部と連携を図りたい時に役に立つのがBPMN図です。最終的なアウトプットの出力という目的に応じ、生じるオブジェクト毎にどの部門で何がインプットされどのような作業が行われどのような統合が図られているか、部門間でのコミュニケーションの齟齬がなく、視覚的にだれにでも理解できることを目的に作成されます。今回はこのBPMN図表を私がオススメするEdrawMaxでどのように作成するのかご紹介いたしましょう。

- 目次 -

Part 1: BPMNとは

ビジネスプロセスモデリング(BPMN)表記法とはワークフローとしてビジネスプロセスを描く視覚的にだれにでもわかるようなグラフィカルな標準記法です。この記法はBPMI(BuisinessProcessManagement Initiative)が開発し、統一モデリング言語UMLを管理しているOMG(ObjectManagementGroup)とBPMIが2005年に合併したことで現在はOMGによって保守されています。OMGは統一モデリング言語(UML)がソフトウェアモデリングの標準となったのと同じように、BPMN2.0をビジネスプロセスモデリングの標準とすることを目指しています。

BPMN図表はフローチャートの一種であり、BPMNは自然言語とは異なり高次元プロセスを視覚的に誰にでもわかりやすくBPMNのメリットは計画された業務プロセス手順を最初から最後までモデル化するフローチャート手法ですが、そこに十分な詳細情報を含むことで相互的なコミュニケーションのギャップを階層を超えて把握できる高次元フローチャートとなります。

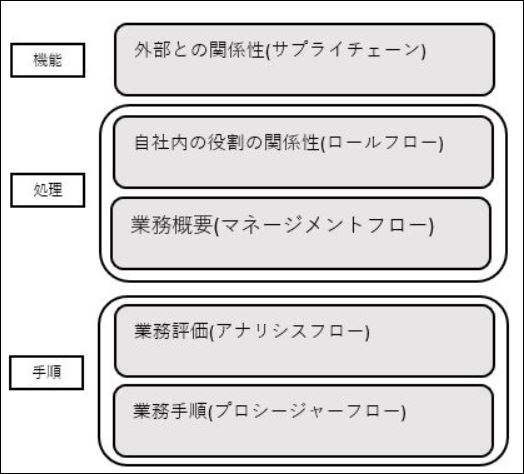

可視化階層に応じた視点で業務プロセスの粒度を決定します。より具体的業務手順の階層は機能に含まれるので相互にも視点を移動することができます。

BPMNは表記法は国際基準規格として定義された表記法ではありますが、表記方というより共通言語と捉えると理解しやすくなるのではないでしょうか。統一モデリング言語UMLがソフトウェアモデリングの標準となったようにBPMNがそうなることを目指す理由として、プログラム言語に興味を持っている人だけでなく視覚的なグラフィカルな図示をすることで誰にでも本来のITソフトウェア開発の醍醐味である閉塞感がなく創造できる喜びに飛び込む機会の門戸を広げていると言い換えるはできませんか。

Part 2: BPMN要素と記号

BPMNの記号は多岐にわたりますがここでは基本的な記号をご紹介いたしましょう。

| イベント図形 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|

|

|

開始 | 処理の開始を表現します |

|

|

メッセージ受信 | 情報を受け取ることで処理で開始することを表現します |

|

|

タイマー | 設定した時間経過後に処理が開始することを表現します |

|

|

終了 | 処理が正常に終了することを表現します |

|

|

メッセージ送信 | 情報を送信して処理が終了することを表現します |

|

|

エラー終了 | 処理が正常終了しないことを表現します |

| ゲートウエイ図形 | 名称 | 分岐時の動作 | 結合時の動作 |

|---|---|---|---|

|

排他 | 処理の開始を表現します | 処理分岐の内いずれか一つのみを継続する |

|

並列 | 処理を全ての分岐に振り分ける | 分岐のすべての処理が完了すまで次の処理を行わない |

| アクティビティ図形 | 名称 | 意味 |

|---|---|---|

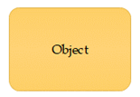

|

オブジェクト | 一つの処理を表現します |

|

サブプロセス | この図形の中に複数の処理が祈りたたまれている事を表現します |

Part 3: BPMNの利用シーン

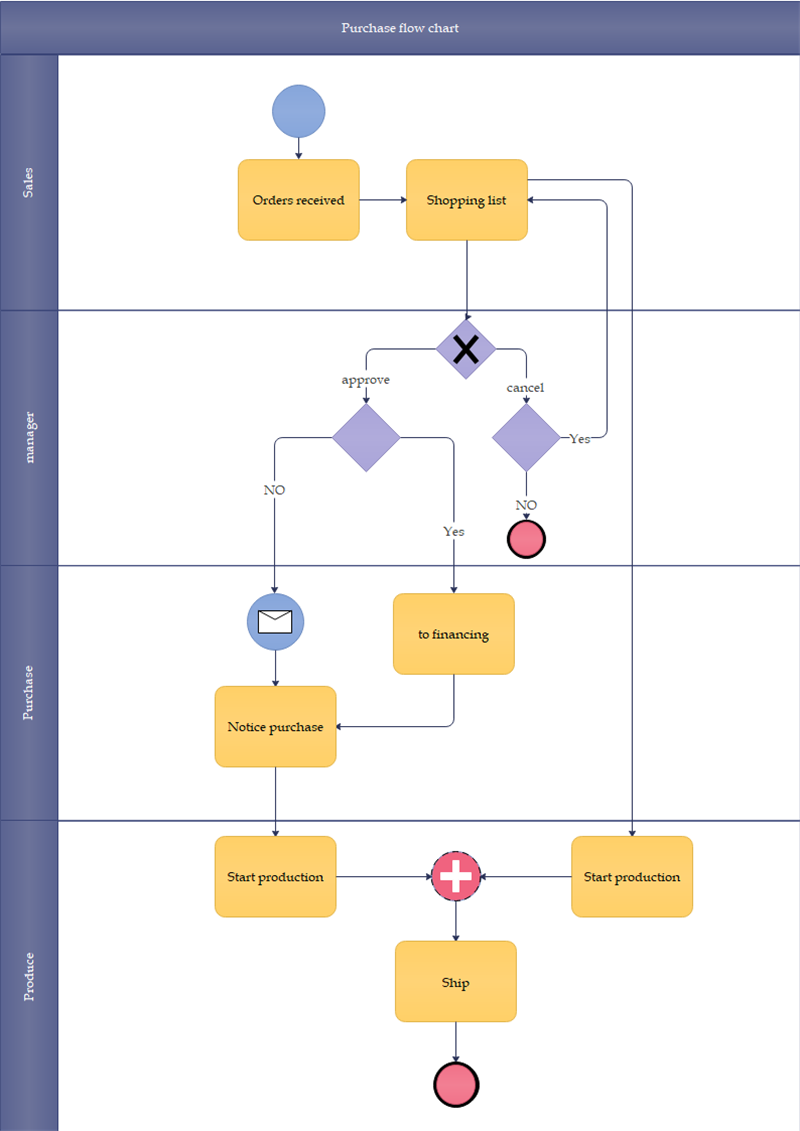

BPMNを利用するにあたりアクテイビティ図と比較すると違いがわかりやすくなります。アクティビティ図は縦軸に時間の経過を登場人物を横軸に配置するのと比べ、BPMNは縦軸に登場人物を横軸に時間の経過を配置します。アクティビティ図では登場人物同士が協調動作をしているのに対し、BPMNはレーン毎にプロセスが独立している点に大きな差異があります。ビジネスワークフローだけでなく、ビジネス分析シーケンス図の要素も含むようなプロセス間でメッセージを交換することで協調動作を表現しているのです、BPMNを利用するシーンとしては承認・決済という手順書というよりむしろ、見積金額を算出して価格を決める、クレームに対して組織を超えて検討し対応するといった仕事そのものの実行画面、判断支援、業務進捗管理など業務の主目的に対してコミュニケーションのギャップをうめるようなシーンでの利用に向いているのです。

Part 4: BPMN図の作り方

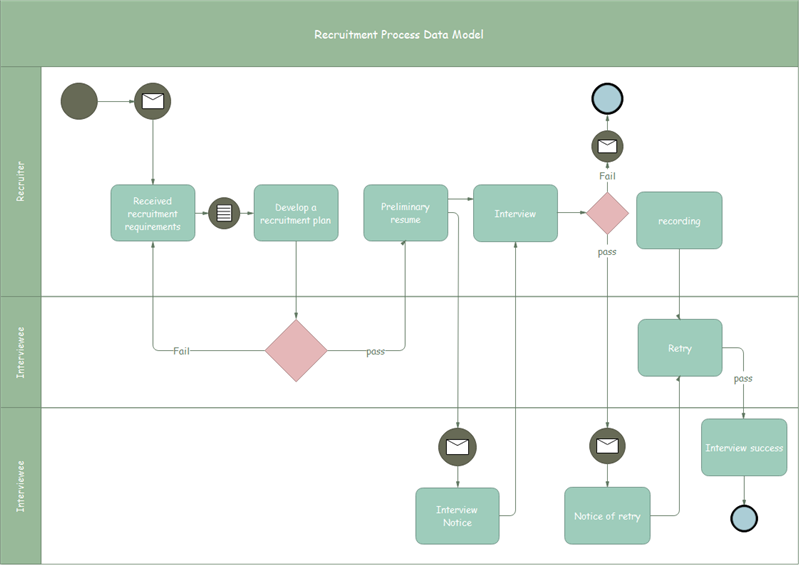

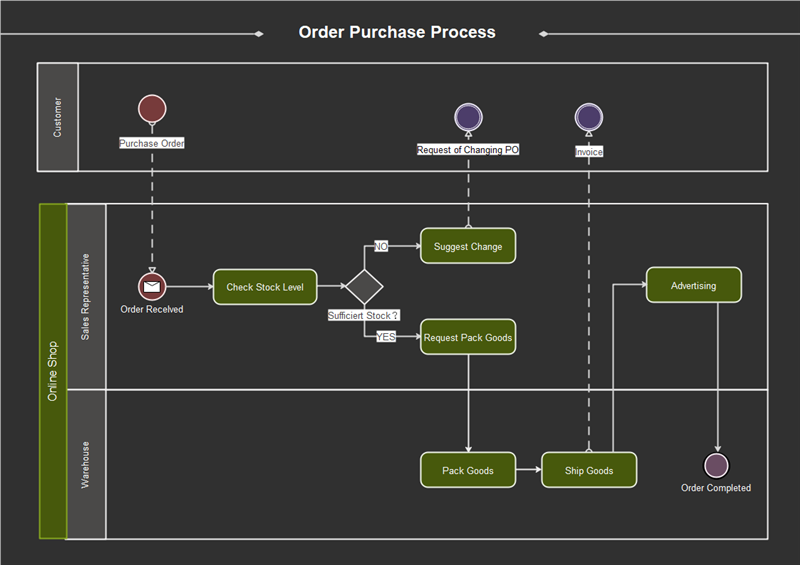

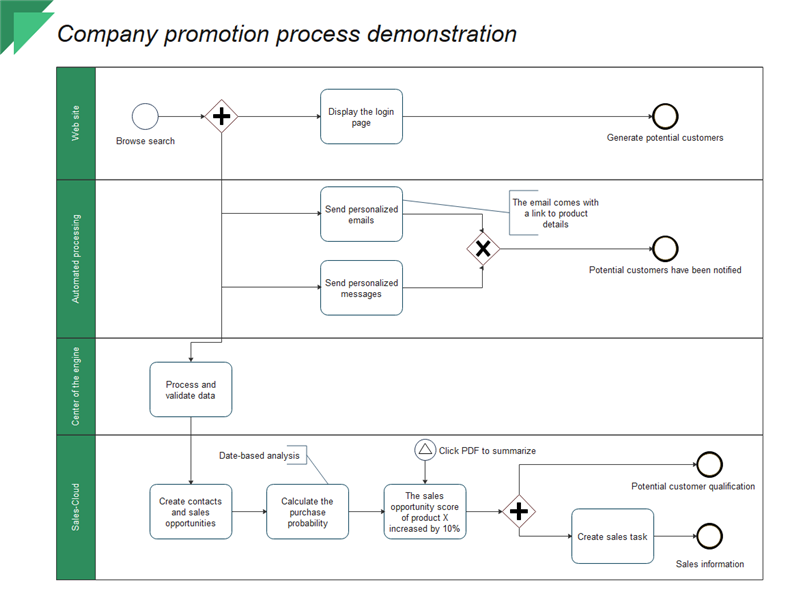

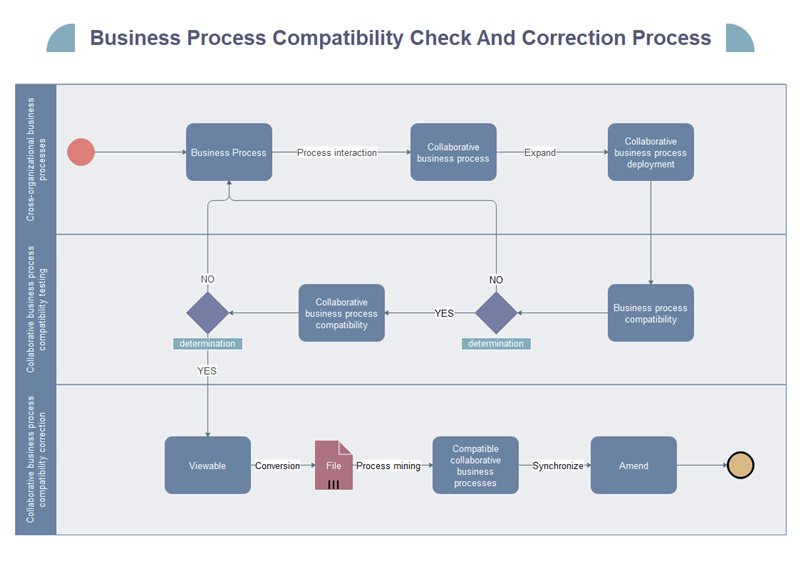

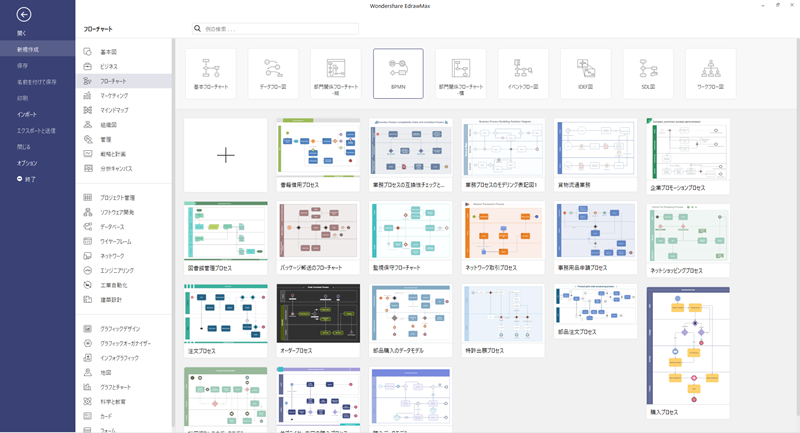

BPMNを作成する時に大切なことは先ほどBPMNのメリットでお話ししたように書くべき内容がどの階層でのBPMN図かを忘れずにいることです。その上で「登場人物」と縦軸に、時間を横軸に目的を共有しながらそれぞれの「登場人物」がどう関わるのかが効率的かを詳細に表現していきます。具体的にEdrawMaxからの豊富なテンプレートから具体例をご紹介いたしましょう。

|

|

|

| 購入プロセス | 採用プロセスのデータ | オーダープロセス |

|

|

|

| 企業プロモーションのプロセス | 業務プロセスの互換性チェックと修正 |

上図はEdrawMaxの豊富なテンプレート例です。BPMNの主な基本要素を組み合わせて作成されていますがひし形は一般的なフローチャート図と同じように流れを分岐させる意味を持ちます。BPMNではもう一つ重要な意味を持のですが、それは分岐を統合するという意味です。BPNM図では流れをオブジェクトを起点に相互関係を詳細に記述するように、分岐を統合することに重点を置きます。BPMNでは処理分岐時の図形は省略可能ですが、統合時は必ずゲートウェイ図形を使用し統合とその振る舞いを表現しましょう。

また、開始と終了もゲートウェイ図形と同様に重要です。開始や終了をいえども、何をインプットして始め、どのようなアトプットを出力して終了するのかを明確にしましょう。そのためにイベント図形は用意されているのですから。

Part 5: BPMN図作成ソフトEdrawMax

今回はEdrawMaxを使ってBPMN図を作成してきました。私がEdrawMaxを使う理由は全ての記号や矢印などの記号の大きさを均等に設置できる補助ラインが必ずつくのも大きな理由の一つです。

もちろん、デザイン性に長けていて相手に自分の考えている計画をハイセンスに伝えることも、テンプレートも豊富に揃っているところも魅力に感じています。是非、クリック&ドロップするだけでハイセンスなBPMN図を書けるEdrawMaxをお試しください。

Edraw Max -- All In One の作図ツール

- 豊富なテンプレートと図形

- 様々なファイル形式に対応

- フローチャート、マインドマップ、組織図などを作成

- Officeライクの操作感覚 初心者もすぐ使える