1.MECEとは

MECE(ミーシー/ミッシー)とはMutually Exclusive, Collectively Exhaustiveの略で、要素を「重複なく(排他的)・漏れなく(網羅的)」に整理する思考法です。世界的コンサルティング会社マッキンゼーで体系化され、いまやマーケティングや企画書作成、など幅広いシーンで使われています。

MECEのメリット

- 検討漏れ・二重分析を防止 – 内容の修正、出し戻しが減らせる

- 論点を論理的に整理 – 筋道立った説明が出来る

- 課題に効率的にアプローチできる – 時間とリソースを節約

2.MECEの切り口と身近な使い方

「MECE=漏れなくダブりなく」を頭では理解しても、実際にどう使用すればよいかで迷う方は多いはず。

そこでまずは「軸を選ぶための5つの代表的な切り口」を押さえましょう。

軸が決まれば、あとはルールに沿って項目を分けるだけ。

身近な具体例とあわせて確認すれば、明日からすぐに仕事や学習へ応用できます。

代表的な5つの切り口

以下の切り口で実際に活用シーン別にマインドマップを作ってみます。

| 切り口 | 活用シーン |

|---|---|

| 対照概念で分解 | 提案をメリット/デメリットで評価 |

| 要素で分解 | 血液型を A/B/O/AB に分類 |

| 時間で分解(時間軸) | 動画を「導入→本論→結論」に整理 |

| 空間・地域で分解 | 家の掃除を部屋単位で計画 |

| 因数分解 | 売上=客単価×客数 で要因分析 |

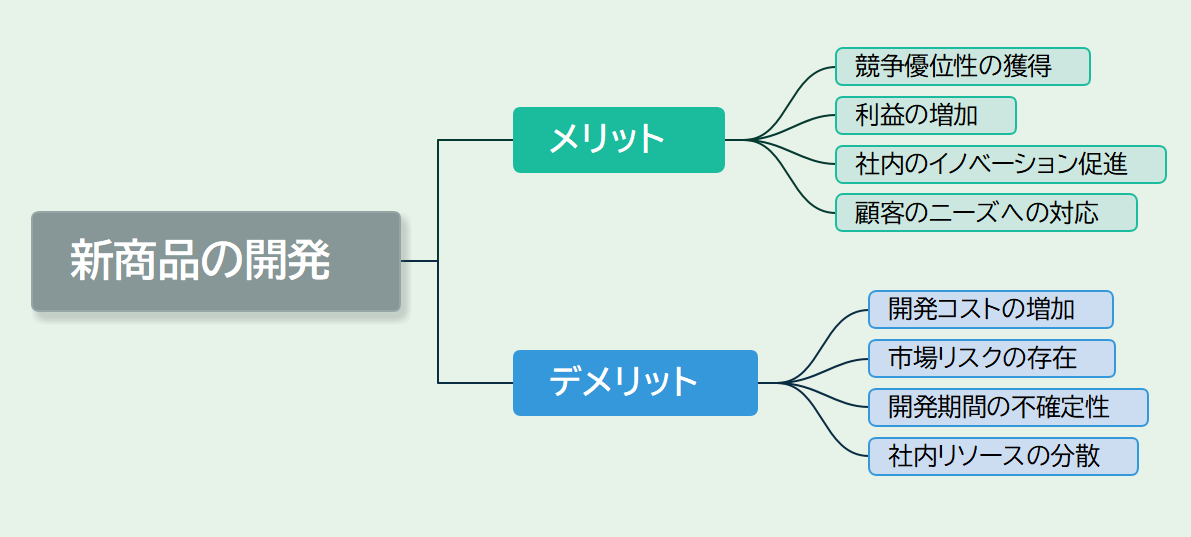

1.対象概念で分解

例:お店に新商品を追加するときのメリット・デメリット

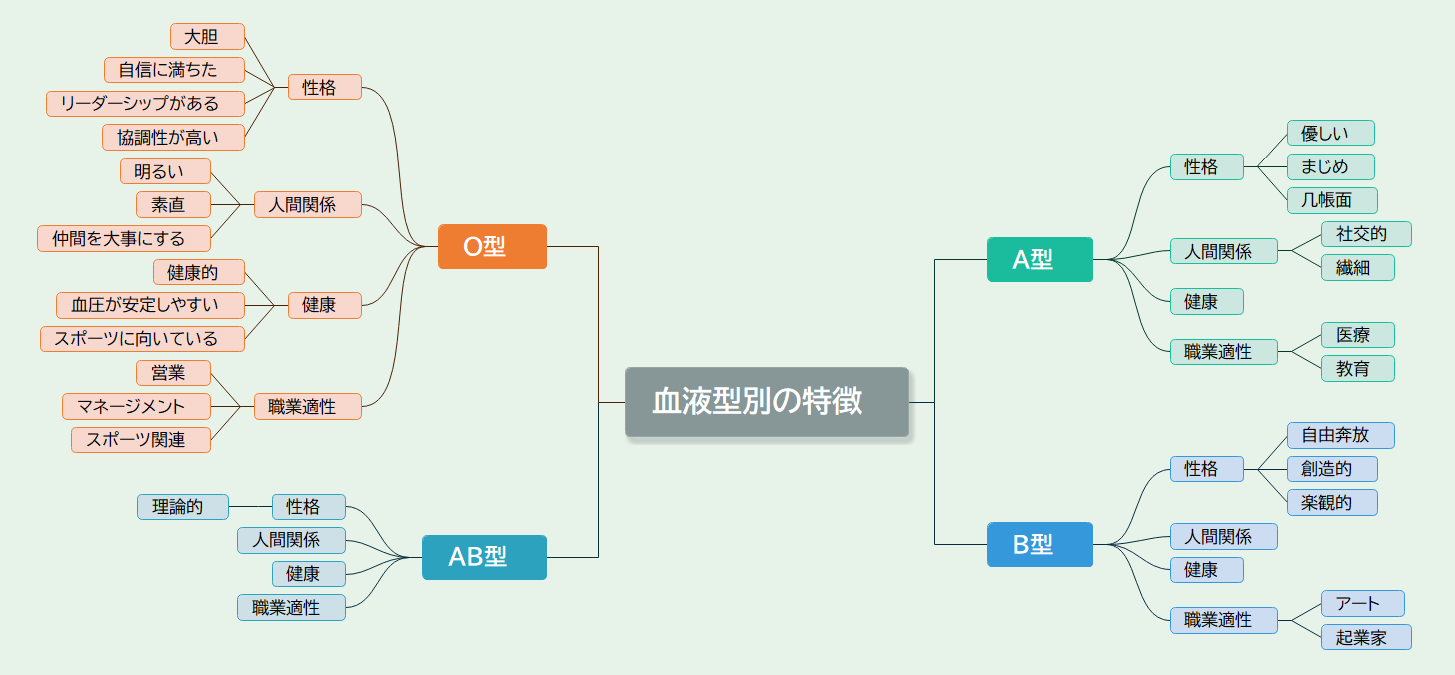

2.要素で分解

例:血液型別の特徴

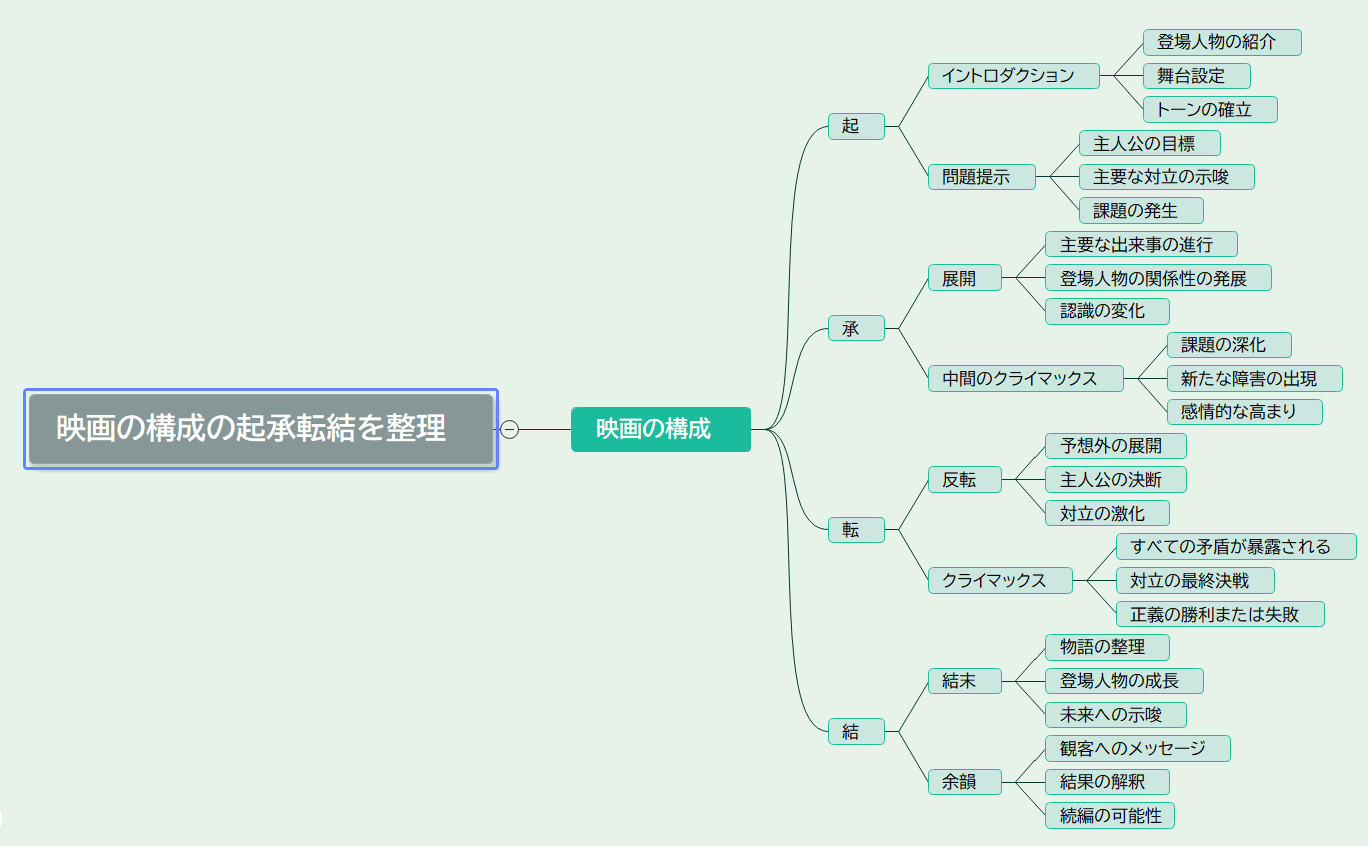

3.時間で分解(時間軸)

例:映画の構成の起承転結を整理

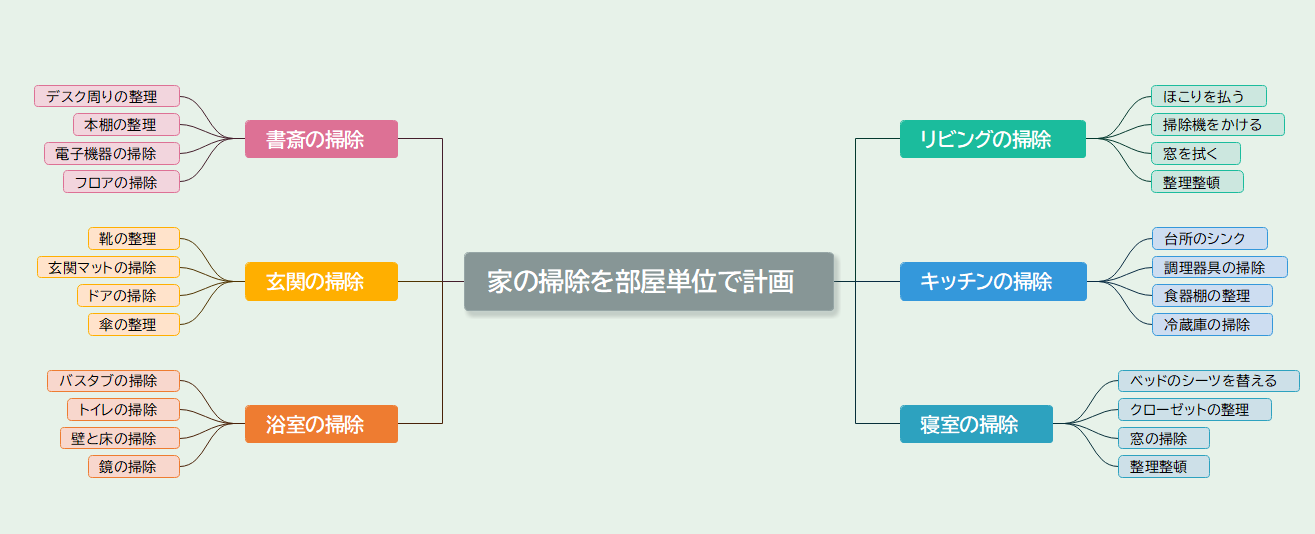

4.空間・地域で分解

例:家の掃除を部屋単位で計画

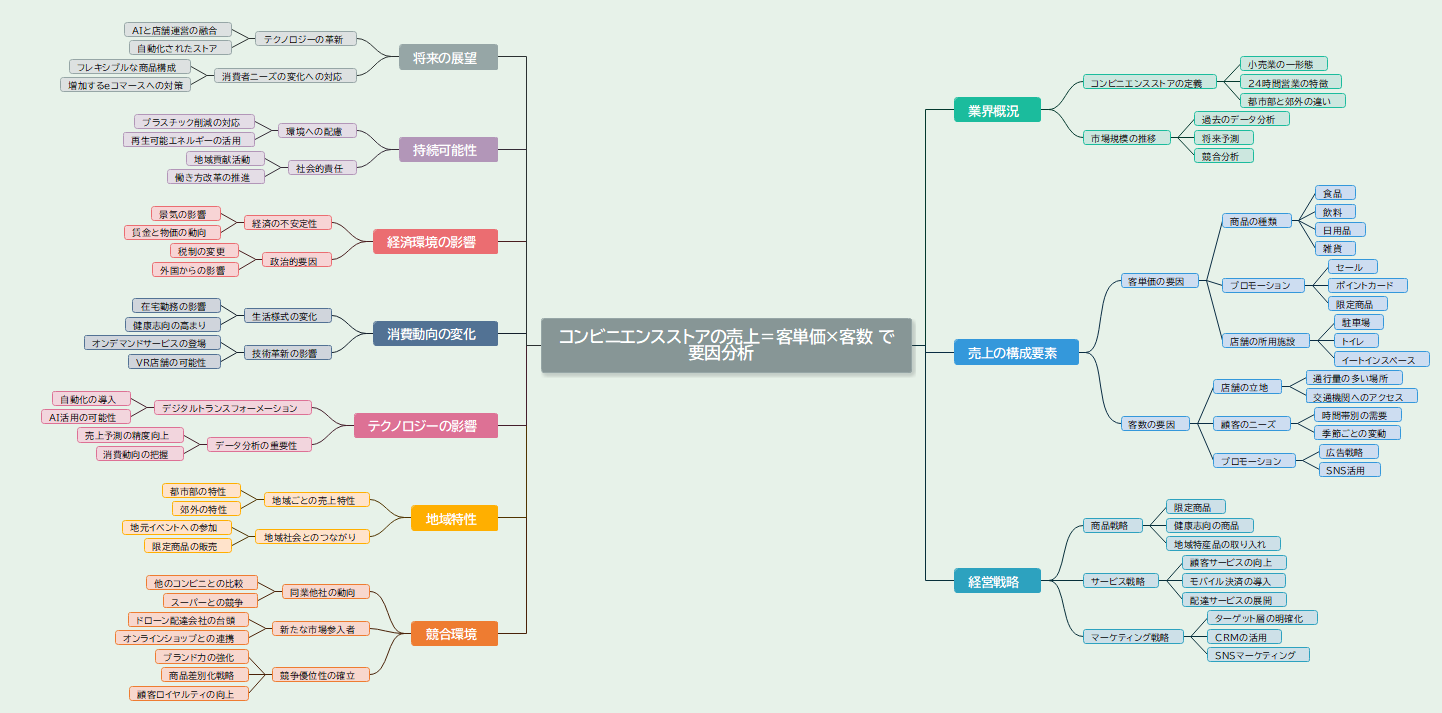

5.因数分解

例:コンビニエンスストアの売上=客単価×客数 で要因分析

見ていくとわかりますが、一つの事柄に対して直線的な事柄だけでなく、それに対するモチベーションや、安心安全、関連性のある副次的なトピックも含めて網羅的にマップ化されています。

今回使用したEdrawMindはmeceの概念を表現するのに最適なツールで上記のマップがAIで1分で出力されるので、非常に効率的に思考を深める事ができます。

使い方はこの後でご紹介いたします。

3.MECEとビジネスフレームワーク

「切り口は分かったけれど、ゼロから項目を考えるのは大変…」──そんな時こそ既成のビジネスフレームワークが強い味方になります。

これらのフレームワークは、もともとMECE原則に基づいて設計されているため、使うだけで「漏れとダブり」を最小化できます。

ここでは8つの定番モデルを一気に整理し、状況別の使い分けを解説します。

代表的なフレームワークは、最初からMECE 構造を備えています。以下を 1 枚のマインドマップにまとめると全体像と漏れが一目でわかります。

代表的なビジネスフレームワーク早わかりガイド

| フレームワーク | 何を分析する? | 主な構成要素 | どんな場面で役立つ? |

|---|---|---|---|

| SWOT分析 | 自社の現状と外部環境のプラス/マイナスを整理 | -Strength(強み) -Weakness(弱み) -Opportunity(機会) -Threat(脅威) |

■ 事業計画や新規プロジェクトの初期段階で「自社は何が得意で、どこにリスクがあるか」を俯瞰したいとき |

| 3C分析 | 市場環境を3つの視点で比較 | -Customer(市場・顧客) -Competitor(競合) -Company(自社) |

■ 競合との差別化ポイントを探り、マーケティング戦略を立てるとき |

| 4P(マーケティングミックス) | 製品を市場に届けるまでの“売り手側”の施策 | -Product(製品) -Price(価格) -Place(流通) -Promotion(販促) |

■ 商品・サービスをリリースするときに「何を・いくらで・どこで・どうやって売るか」を具体化したいとき |

| AIDMA | 消費者の購買心理プロセス(オフライン向け) | -Attention(注意) -Interest(関心) -Desire(欲求) -Memory(記憶) -Action(行動) |

■ TV CM や店頭販促など“購買前の感情変化”を段階的に設計したいとき |

| AISAS | インターネット時代の購買行動モデル | -Attention(注意) -Interest(関心) -Search(検索) -Action(行動) -Share(共有) |

■ SNS や EC を使うユーザーが「検索→購入→口コミ」の流れをたどる商品・サービスで施策を練るとき |

| 5W2H | 企画・報告の基本チェックリスト | -Who(誰が) -What(何を) -When(いつ) -Where(どこで) -Why(なぜ) -How(どうやって) -How much(いくらで) |

■ 企画書や指示書を作る際に「抜け漏れがないか」を短時間で点検したいとき |

| PEST分析 | マクロ環境(外部要因)を4視点で把握 | -Political(政治) -Economic(経済) -Social(社会) -Technological(技術) |

■ 新規事業や海外進出を検討するときに、外部環境のリスクと機会を洗い出したいとき |

| SCQA | ストーリーを論理的に組み立てる枠組み | -Situation(状況) -Complication(問題・変化)-Question(課題・問い)-Answer(答え・解決策) |

■ プレゼンや報告書で「なぜそれが必要か→どう解決するか」を一貫した流れで伝えたいとき |

使い分けのヒント

| 目的 | 推奨フレーム | 漏れを防ぐポイント |

|---|---|---|

| 市場分析 | PEST → 3C | マクロ環境を網羅し、自社・顧客・競合の視点で重複なく整理 |

| 販促設計 | 4P → AIDMA/AISAS | 施策(4P)を購買行動の各段階にマッピングしヌケ・モレを点検 |

| 資料作成 | SCQA | ストーリーを S→C→Q→A の順に並べ、論理の飛躍をなくす |

4.MECEを使う際の注意点

便利なMECEも、使い方を誤れば時間を浪費してしまうことがあります。

「完璧を求めすぎて深掘り地獄に陥る」「そもそも軸がズレている」――よくある落とし穴を事前に知っておけば、

無駄な労力をかけずにスマートに整理できます。

ここでは MECE歴が浅い人ほどハマりやすいポイントを4つに絞って紹介します。

1.軸選択ミス

目的に合わない軸では網羅できません。複数軸を試してフィット度を確認しましょう。

2.細分化しすぎ

「完全なMECE」に固執すると分析コストが跳ね上がります。意思決定に十分な粒度で止めるのがコツ。

3.曖昧テーマは割り切る

感情やトレンドなど境界がぼやける事象は、大枠→微調整の二段構えが現実的です。

4.創造性の阻害

発散フェーズでは MECE を意識せずアイデアを広げ、収束フェーズでロジカルチェックする運用がおすすめ。

5.MECE ✖ マインドマップ で 丸わかり!

紙とペンでもMECEは実践できますが、複雑になるほどデジタルツールが威力を発揮します。

なかでもEdrawMind は、AI補助やテンプレート機能で「作成→展開→共有」を加速させてくれます。

「考えを広げる」と「漏れを塞ぐ」を同時に叶えてくれるため、初心者でもプロ並みの整理が可能です。

最後に、具体的な使い方をステップ形式で見ていきましょう。

実践ステップ

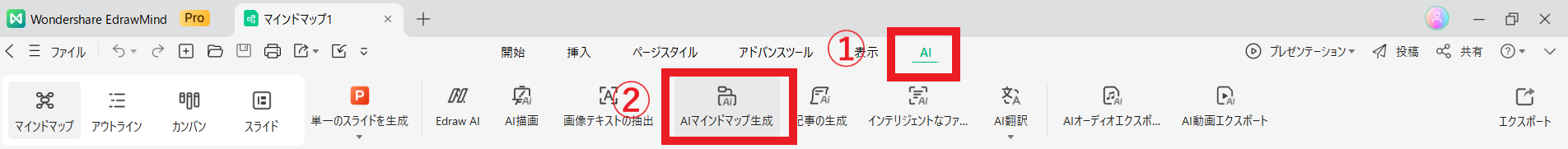

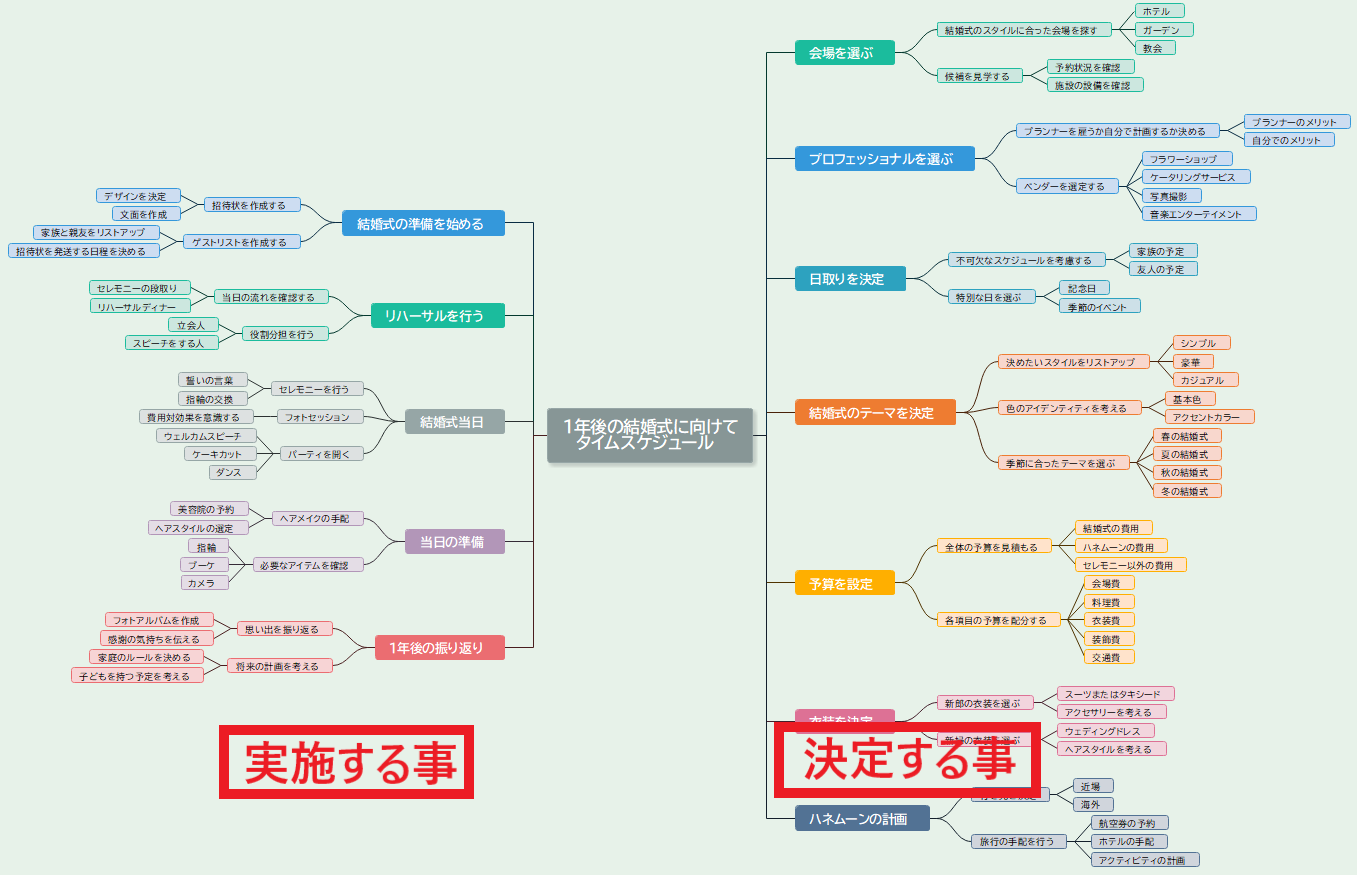

1.調べたいテーマをEdrawMind AI で生成 例:1年後の結婚式に向けてタイムスケジュール

EdrawMindを起動し、①AIタブの中の②AIマインドマップを生成をクリック

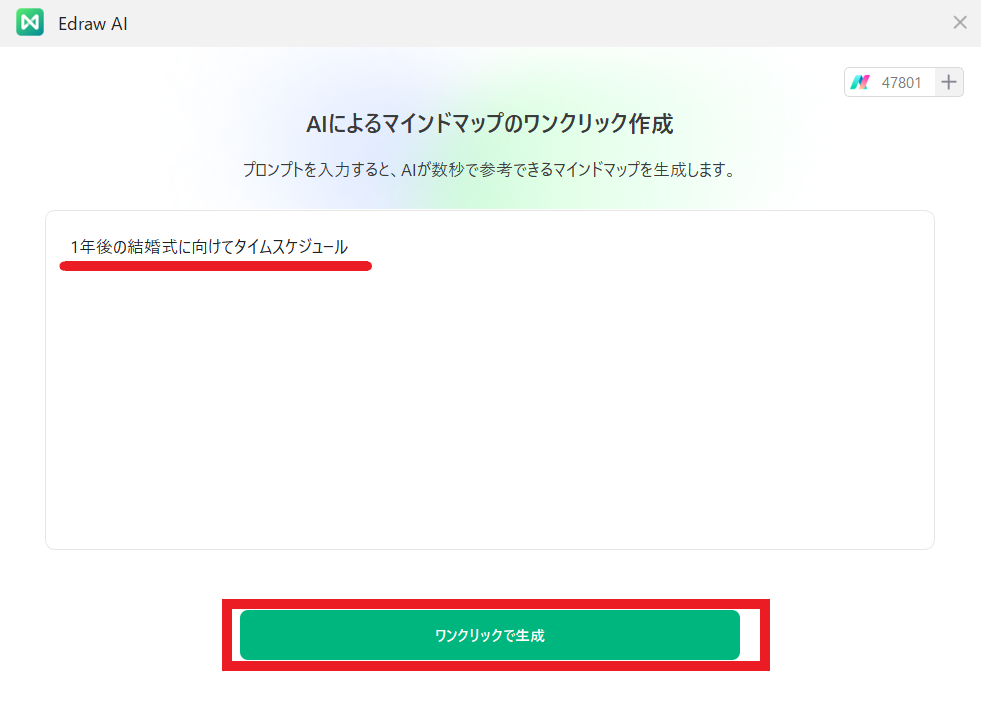

2.テキストを入力しワンクリックで生成をクリック(生成にはポイントを消費します)

3.すると1分程度で細かく内容が出力されます。

トピックは自由に場所を変えれるので実施順に上から並べ、実施事項は左に、考えて決める必要がある内容を右に置くなど整理すると、全体の見通しが簡単に抜けもれなく網羅できます。

その他さまざまなシーンでMECEを実践する際に、EdrawMindの機能が有用です。

| EdrawMind 機能 | MECE活用ポイント |

|---|---|

| AIブレインストーミング | ボタン 1 つで関連トピックを生成し、抜け漏れをチェックできる |

| アウトライン ⇔ ツリー変換 | リスト入力派でもツリー派でも同時に閲覧できる。 |

| 1クリック・スライド生成 | 完成マップを PPT に変換、多様なテンプレートに展開可能。 |

| OCR/自動要約 | PDF・Word・YouTube 文字起こしを AI が要約→マップ化 |

| クラウド同期 | マップをリアルタイム共同編集、遠隔でも認識ズレを防止できる |

| 豊富なテンプレート | SWOT・3C など雛形が多数。ゼロから枠組みを作らず時短できる |

公式サイト:https://www.edrawsoft.com/jp/edrawmind/

EdrawMind なら、思考の発散からロジカルな収束、資料共有までワンストップ。MECE 原則を視覚的に可視化し、説得力あるアウトプットを短時間で生み出せます。まずは無料体験で体感してみてください。